2016年5月号

「第2回:墨弾きを用いた絵付け工程」

風薫る季節となりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。戸栗美術館では、引き続き「古伊万里—染付の美—展」を開催しています。時代や技法によって表情を変え、現代に至るまで人々の心を引きつける染付のうつわ。この機会にぜひご覧下さいませ。

学芸の小部屋5月号では現在出展中の作品のなかから「染付 菊散文 八角鉢」を取りあげ、本作に使われている技法を紹介しながら、絵付け工程を考えていきます。

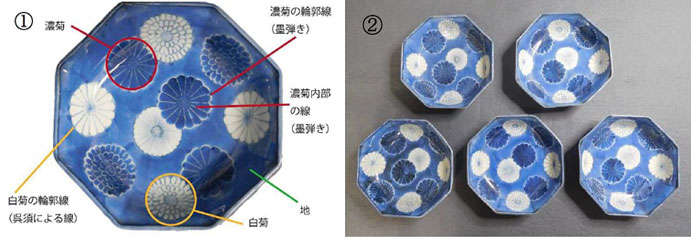

今回、ポイントとなる技法は濃(だみ)と墨弾き(すみはじき)です。濃とは、呉須をたっぷりつけた濃筆(だみふで)を使用して、器面を傾けたり、筆の穂の根元を指先で押したり緩めたりして絵具の量を調整しながら、絵具を器面の広範囲に塗り込める絵付け技法のことを言います。墨弾きとは墨に含まれる膠(にかわ)が、呉須をはじく性質を利用して白抜き線を表す技法です。白抜き線で表したい部分に墨で線描きをしてから濃(だ)むと、焼成した際に墨が焼き飛び、そこだけ白く抜けるのです。

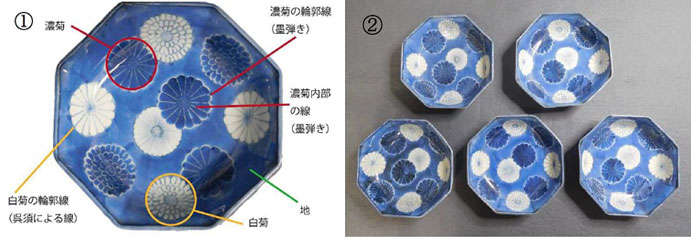

なお、本稿での各部名称を図①に表しました。本文と併せてご参照ください。

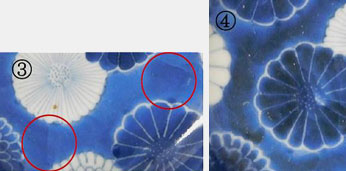

「染付 菊散文 八角鉢」(18世紀後半~19世紀初、口径15.5㎝、図②)は、当館に5客揃いで伝世しており、今展ではうち2客を展示しています。

見込には白い菊花(以降白菊と称する)と、内部を濃で塗り込んだ菊花(以降濃菊と称する)が全体にバランスよく散らされ、地には濃を施しています。白菊は輪郭や花弁の線を呉須で描いていますが、濃菊はこれらを墨弾きによる白線で表しています。

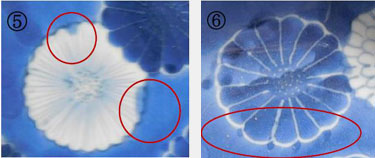

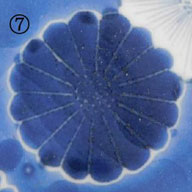

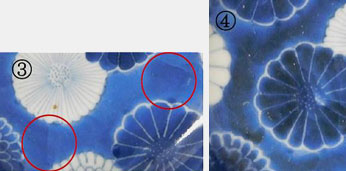

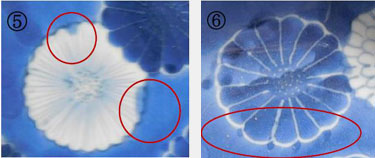

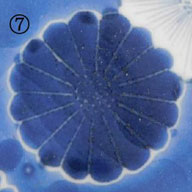

濃は、一見すると塗るだけのシンプルな技法に思えます。しかし、一定の濃さで筆あとを残さずに施すには大変な熟練が必要でした。本作の地は、濃が一面に施されていますが、筆あとによる色ムラが見られ(図③・図④)、さらには、大きくはみ出しているところもあります(図⑤)。また、濃菊の内部も濃い呉須で濃んでおり、ここでも地と同様に筆あとが確認できます(図⑥・図⑦)。 そして、濃菊の輪郭線のまわりにみられる点状の呉須は、地を濃む際に濃菊を避けて施し、その塗り残しを補ったものと考えられます(図⑥赤丸部分)。

そして、濃菊の輪郭線のまわりにみられる点状の呉須は、地を濃む際に濃菊を避けて施し、その塗り残しを補ったものと考えられます(図⑥赤丸部分)。

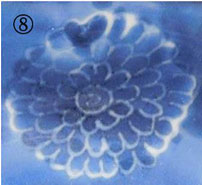

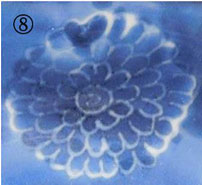

また、濃菊の花弁は墨弾きで表されていますが、内部の線は呉須が薄くのってしまいはっきりしません(図⑦)。さらに、濃菊の輪郭線はほとんどが白くはっきりとしていますが、地の濃が輪郭線に及んでしまっているところは、濃菊の内側の線のように輪郭線部分もはっきりと白く抜けず、薄く呉須の青が表れています(図⑧)。

そもそも墨弾きで白線を美しく出すには釉薬をかける前に墨飛ばしの素焼きを行うことが必要でした。 この工程について現代の作家さんにお話を伺ったところ、墨飛ばしの素焼きを行うと製作の手間が増え、コストもかかるために現代では安価なうつわには行わないとのこと。確かに、鍋島焼「染付 松竹梅文 皿」(第1展示室出展中 図⑨)の地文様に施されている墨弾きの線は鮮明であり、本作との違いは明らかです。この違いは素焼き工程の有無と考えられ、江戸時代に献上品であった鍋島焼や上層階級向けの高級品では、釉掛けの前に墨を焼き飛ばすための素焼きが行われていたことが推測されます。さらに、こうした作品では、墨飛ばしの素焼きを行うことを加味し、はっきりと白線を表すために膠の濃い墨で描いていたとも考えられます。

この工程について現代の作家さんにお話を伺ったところ、墨飛ばしの素焼きを行うと製作の手間が増え、コストもかかるために現代では安価なうつわには行わないとのこと。確かに、鍋島焼「染付 松竹梅文 皿」(第1展示室出展中 図⑨)の地文様に施されている墨弾きの線は鮮明であり、本作との違いは明らかです。この違いは素焼き工程の有無と考えられ、江戸時代に献上品であった鍋島焼や上層階級向けの高級品では、釉掛けの前に墨を焼き飛ばすための素焼きが行われていたことが推測されます。さらに、こうした作品では、墨飛ばしの素焼きを行うことを加味し、はっきりと白線を表すために膠の濃い墨で描いていたとも考えられます。

対して、墨飛ばしの素焼きをしない場合、絵付けを施したうつわにそのまま釉薬を掛けますが、膠が強すぎると本焼きした際に釉薬も弾いてしまい、反対に墨 のなかの膠が薄いと呉須を弾き切れません。そのため技法の性質上、呉須は弾くが釉薬は弾かない濃さの墨で描くことが求められます。しかし、絶妙な墨の濃度を一定に保ちながら絵付けを施すのは難しい作業であったとみえます。本作の濃菊の内部などで墨弾きの白線がはっきりしていない部分があるのは、呉須が墨の線の上にのっていた部分であり、呉須が墨で完全に弾かれず器面に残ってしまったものと推測されます。もし墨弾きの素焼きを行っていれば、しっかりとした白線を描くために濃い膠を使用すると考えられ、また墨を施釉前に飛ばしてしまうため墨の線の上に乗っていた呉須が克明に表れることはないでしょう。加えて、本作は濃の塗りが均一でなく、地、菊花ともにはみ出しが見られるため、丁寧な作りの上層階級向けのうつわではなく、庶民階級のために量産された製品であったと考えられます。これらのことから、本作の工程では墨飛ばしの素焼きは行わず、絵付けのあとにそのま

のなかの膠が薄いと呉須を弾き切れません。そのため技法の性質上、呉須は弾くが釉薬は弾かない濃さの墨で描くことが求められます。しかし、絶妙な墨の濃度を一定に保ちながら絵付けを施すのは難しい作業であったとみえます。本作の濃菊の内部などで墨弾きの白線がはっきりしていない部分があるのは、呉須が墨の線の上にのっていた部分であり、呉須が墨で完全に弾かれず器面に残ってしまったものと推測されます。もし墨弾きの素焼きを行っていれば、しっかりとした白線を描くために濃い膠を使用すると考えられ、また墨を施釉前に飛ばしてしまうため墨の線の上に乗っていた呉須が克明に表れることはないでしょう。加えて、本作は濃の塗りが均一でなく、地、菊花ともにはみ出しが見られるため、丁寧な作りの上層階級向けのうつわではなく、庶民階級のために量産された製品であったと考えられます。これらのことから、本作の工程では墨飛ばしの素焼きは行わず、絵付けのあとにそのま ま釉薬をかけて焼成したと判断できます。

ま釉薬をかけて焼成したと判断できます。

ここまでで本作の絵付け工程では、墨描きをしてから濃を施し、墨飛ばしの素焼きは行わなかったことが推察できました。つぎに、呉須の線描きをどのタイミングで施していたかを考察してみましょう。

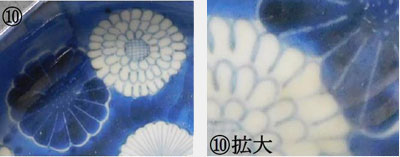

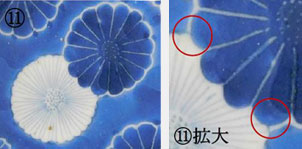

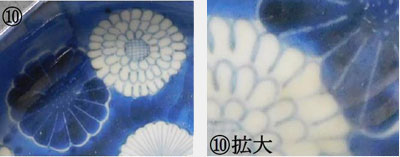

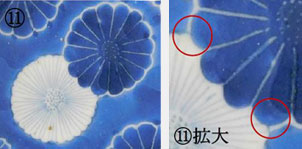

菊花の文様には、白菊と濃菊が重なったデザインのものが描かれています。見込側面に描かれた菊(図⑩)は白菊が濃菊の上に重なるように表されており、見込中央(図⑪)では、濃菊が白菊の上に乗っているように描かれています。

菊花が重なっている部分を見ると、前者は濃菊の濃が白菊の輪郭線の際まで及んでおり(図⑩拡大)、後者は濃菊の白い 輪郭線上に白菊の呉須で描

輪郭線上に白菊の呉須で描 かれた輪郭線があります(図⑪拡大)。図⑩・図⑪のそれぞれ白菊と濃菊が接している部分では、白菊の輪郭線に白飛びが見られず、墨によって弾かれた形跡はありません。さらに白菊の輪郭線の呉須の濃度は一定に保たれています(図⑪)。このことから絵付けの手順として墨描きをはじめにしたとは考えにくく、まず白菊の線描きを済ませてしまい、そのあとに墨で濃菊の輪郭線を描いたのだと判断できます。

かれた輪郭線があります(図⑪拡大)。図⑩・図⑪のそれぞれ白菊と濃菊が接している部分では、白菊の輪郭線に白飛びが見られず、墨によって弾かれた形跡はありません。さらに白菊の輪郭線の呉須の濃度は一定に保たれています(図⑪)。このことから絵付けの手順として墨描きをはじめにしたとは考えにくく、まず白菊の線描きを済ませてしまい、そのあとに墨で濃菊の輪郭線を描いたのだと判断できます。

なお、所蔵の5客ひとつひとつをさらに調査したところ、1客だけ濃菊の輪郭線と接する白菊の輪郭線が一部消えているものがありました(図⑫紫丸)。

これには2つの理由が考えられます。ひとつは、そもそも白菊の輪郭線が該当部分には描かれておらず、なおかつ墨が上からのせられた呉須を弾いたため。もうひとつは、墨の下に施していた呉須による白菊の輪郭線が、墨が焼き飛ぶ際に一緒に飛んでしまったため。 後者については、現代では墨弾きを施す際に、墨の代わりに液状のアラビアゴムを使用することがあり、ごくまれにゴムが焼き飛ぶときに、下に描かれた呉須を一緒に飛ばしてしまうことがあると伺い、本作でも同様の現象が起きたのではないかと考えました。もちろん動物性の原料で出来ている膠と植物性のゴムでは素材のもつ性質が異なるため、墨とアラビアゴムとで同様の現象が起こるかは定かではありませんが、白抜き輪郭線の上の呉須の線が一部のみ消えているという本作の状況を鑑みて、可能性のひとつとしてあげておきます。

後者については、現代では墨弾きを施す際に、墨の代わりに液状のアラビアゴムを使用することがあり、ごくまれにゴムが焼き飛ぶときに、下に描かれた呉須を一緒に飛ばしてしまうことがあると伺い、本作でも同様の現象が起きたのではないかと考えました。もちろん動物性の原料で出来ている膠と植物性のゴムでは素材のもつ性質が異なるため、墨とアラビアゴムとで同様の現象が起こるかは定かではありませんが、白抜き輪郭線の上の呉須の線が一部のみ消えているという本作の状況を鑑みて、可能性のひとつとしてあげておきます。

以上をふまえて、ここまで考察してきた絵付け工程をまとめると以下のようになります。

① 素地に呉須で白菊の輪郭線などの線描きを施す

② 濃菊の輪郭線などを墨で描く

③ 地や濃菊の内部を濃む

④ 透明釉をかける

⑤ 本焼き

実際に江戸時代の職人たちがどのような工程で製作していたのかを、現代に生きる私たちが知ることは難しいですが、このように、作品と向き合ってその細部から製作工程を想像していくと、様々な考察が浮かび、新たな発見が生まれます。

本展には多種多様な染付作品が出展しています。ぜひ、その製作工程も想像しながらご鑑賞くださいませ。

※本稿を執筆するにあたり、有田在住の絵付け師の方々からお話を伺い、参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

【参考文献】

『古伊万里の見方3 装飾』(2006年12月 佐賀県立九州陶磁文化館・編集出版)

『やきもの入門』佐藤雅彦(1983年 4月 平凡社)

『骨董をたのしむ18 染付の粋』(1997年11月 平凡社)

『基礎から学ぶ本格陶芸 はじめて作る染付の器』(2000年10月 阿部出版株式会社)

学芸の小部屋5月号では現在出展中の作品のなかから「染付 菊散文 八角鉢」を取りあげ、本作に使われている技法を紹介しながら、絵付け工程を考えていきます。

今回、ポイントとなる技法は濃(だみ)と墨弾き(すみはじき)です。濃とは、呉須をたっぷりつけた濃筆(だみふで)を使用して、器面を傾けたり、筆の穂の根元を指先で押したり緩めたりして絵具の量を調整しながら、絵具を器面の広範囲に塗り込める絵付け技法のことを言います。墨弾きとは墨に含まれる膠(にかわ)が、呉須をはじく性質を利用して白抜き線を表す技法です。白抜き線で表したい部分に墨で線描きをしてから濃(だ)むと、焼成した際に墨が焼き飛び、そこだけ白く抜けるのです。

なお、本稿での各部名称を図①に表しました。本文と併せてご参照ください。

「染付 菊散文 八角鉢」(18世紀後半~19世紀初、口径15.5㎝、図②)は、当館に5客揃いで伝世しており、今展ではうち2客を展示しています。

見込には白い菊花(以降白菊と称する)と、内部を濃で塗り込んだ菊花(以降濃菊と称する)が全体にバランスよく散らされ、地には濃を施しています。白菊は輪郭や花弁の線を呉須で描いていますが、濃菊はこれらを墨弾きによる白線で表しています。

濃は、一見すると塗るだけのシンプルな技法に思えます。しかし、一定の濃さで筆あとを残さずに施すには大変な熟練が必要でした。本作の地は、濃が一面に施されていますが、筆あとによる色ムラが見られ(図③・図④)、さらには、大きくはみ出しているところもあります(図⑤)。また、濃菊の内部も濃い呉須で濃んでおり、ここでも地と同様に筆あとが確認できます(図⑥・図⑦)。

そして、濃菊の輪郭線のまわりにみられる点状の呉須は、地を濃む際に濃菊を避けて施し、その塗り残しを補ったものと考えられます(図⑥赤丸部分)。

そして、濃菊の輪郭線のまわりにみられる点状の呉須は、地を濃む際に濃菊を避けて施し、その塗り残しを補ったものと考えられます(図⑥赤丸部分)。また、濃菊の花弁は墨弾きで表されていますが、内部の線は呉須が薄くのってしまいはっきりしません(図⑦)。さらに、濃菊の輪郭線はほとんどが白くはっきりとしていますが、地の濃が輪郭線に及んでしまっているところは、濃菊の内側の線のように輪郭線部分もはっきりと白く抜けず、薄く呉須の青が表れています(図⑧)。

そもそも墨弾きで白線を美しく出すには釉薬をかける前に墨飛ばしの素焼きを行うことが必要でした。

この工程について現代の作家さんにお話を伺ったところ、墨飛ばしの素焼きを行うと製作の手間が増え、コストもかかるために現代では安価なうつわには行わないとのこと。確かに、鍋島焼「染付 松竹梅文 皿」(第1展示室出展中 図⑨)の地文様に施されている墨弾きの線は鮮明であり、本作との違いは明らかです。この違いは素焼き工程の有無と考えられ、江戸時代に献上品であった鍋島焼や上層階級向けの高級品では、釉掛けの前に墨を焼き飛ばすための素焼きが行われていたことが推測されます。さらに、こうした作品では、墨飛ばしの素焼きを行うことを加味し、はっきりと白線を表すために膠の濃い墨で描いていたとも考えられます。

この工程について現代の作家さんにお話を伺ったところ、墨飛ばしの素焼きを行うと製作の手間が増え、コストもかかるために現代では安価なうつわには行わないとのこと。確かに、鍋島焼「染付 松竹梅文 皿」(第1展示室出展中 図⑨)の地文様に施されている墨弾きの線は鮮明であり、本作との違いは明らかです。この違いは素焼き工程の有無と考えられ、江戸時代に献上品であった鍋島焼や上層階級向けの高級品では、釉掛けの前に墨を焼き飛ばすための素焼きが行われていたことが推測されます。さらに、こうした作品では、墨飛ばしの素焼きを行うことを加味し、はっきりと白線を表すために膠の濃い墨で描いていたとも考えられます。対して、墨飛ばしの素焼きをしない場合、絵付けを施したうつわにそのまま釉薬を掛けますが、膠が強すぎると本焼きした際に釉薬も弾いてしまい、反対に墨

のなかの膠が薄いと呉須を弾き切れません。そのため技法の性質上、呉須は弾くが釉薬は弾かない濃さの墨で描くことが求められます。しかし、絶妙な墨の濃度を一定に保ちながら絵付けを施すのは難しい作業であったとみえます。本作の濃菊の内部などで墨弾きの白線がはっきりしていない部分があるのは、呉須が墨の線の上にのっていた部分であり、呉須が墨で完全に弾かれず器面に残ってしまったものと推測されます。もし墨弾きの素焼きを行っていれば、しっかりとした白線を描くために濃い膠を使用すると考えられ、また墨を施釉前に飛ばしてしまうため墨の線の上に乗っていた呉須が克明に表れることはないでしょう。加えて、本作は濃の塗りが均一でなく、地、菊花ともにはみ出しが見られるため、丁寧な作りの上層階級向けのうつわではなく、庶民階級のために量産された製品であったと考えられます。これらのことから、本作の工程では墨飛ばしの素焼きは行わず、絵付けのあとにそのま

のなかの膠が薄いと呉須を弾き切れません。そのため技法の性質上、呉須は弾くが釉薬は弾かない濃さの墨で描くことが求められます。しかし、絶妙な墨の濃度を一定に保ちながら絵付けを施すのは難しい作業であったとみえます。本作の濃菊の内部などで墨弾きの白線がはっきりしていない部分があるのは、呉須が墨の線の上にのっていた部分であり、呉須が墨で完全に弾かれず器面に残ってしまったものと推測されます。もし墨弾きの素焼きを行っていれば、しっかりとした白線を描くために濃い膠を使用すると考えられ、また墨を施釉前に飛ばしてしまうため墨の線の上に乗っていた呉須が克明に表れることはないでしょう。加えて、本作は濃の塗りが均一でなく、地、菊花ともにはみ出しが見られるため、丁寧な作りの上層階級向けのうつわではなく、庶民階級のために量産された製品であったと考えられます。これらのことから、本作の工程では墨飛ばしの素焼きは行わず、絵付けのあとにそのま ま釉薬をかけて焼成したと判断できます。

ま釉薬をかけて焼成したと判断できます。ここまでで本作の絵付け工程では、墨描きをしてから濃を施し、墨飛ばしの素焼きは行わなかったことが推察できました。つぎに、呉須の線描きをどのタイミングで施していたかを考察してみましょう。

菊花の文様には、白菊と濃菊が重なったデザインのものが描かれています。見込側面に描かれた菊(図⑩)は白菊が濃菊の上に重なるように表されており、見込中央(図⑪)では、濃菊が白菊の上に乗っているように描かれています。

菊花が重なっている部分を見ると、前者は濃菊の濃が白菊の輪郭線の際まで及んでおり(図⑩拡大)、後者は濃菊の白い

輪郭線上に白菊の呉須で描

輪郭線上に白菊の呉須で描 かれた輪郭線があります(図⑪拡大)。図⑩・図⑪のそれぞれ白菊と濃菊が接している部分では、白菊の輪郭線に白飛びが見られず、墨によって弾かれた形跡はありません。さらに白菊の輪郭線の呉須の濃度は一定に保たれています(図⑪)。このことから絵付けの手順として墨描きをはじめにしたとは考えにくく、まず白菊の線描きを済ませてしまい、そのあとに墨で濃菊の輪郭線を描いたのだと判断できます。

かれた輪郭線があります(図⑪拡大)。図⑩・図⑪のそれぞれ白菊と濃菊が接している部分では、白菊の輪郭線に白飛びが見られず、墨によって弾かれた形跡はありません。さらに白菊の輪郭線の呉須の濃度は一定に保たれています(図⑪)。このことから絵付けの手順として墨描きをはじめにしたとは考えにくく、まず白菊の線描きを済ませてしまい、そのあとに墨で濃菊の輪郭線を描いたのだと判断できます。なお、所蔵の5客ひとつひとつをさらに調査したところ、1客だけ濃菊の輪郭線と接する白菊の輪郭線が一部消えているものがありました(図⑫紫丸)。

これには2つの理由が考えられます。ひとつは、そもそも白菊の輪郭線が該当部分には描かれておらず、なおかつ墨が上からのせられた呉須を弾いたため。もうひとつは、墨の下に施していた呉須による白菊の輪郭線が、墨が焼き飛ぶ際に一緒に飛んでしまったため。

後者については、現代では墨弾きを施す際に、墨の代わりに液状のアラビアゴムを使用することがあり、ごくまれにゴムが焼き飛ぶときに、下に描かれた呉須を一緒に飛ばしてしまうことがあると伺い、本作でも同様の現象が起きたのではないかと考えました。もちろん動物性の原料で出来ている膠と植物性のゴムでは素材のもつ性質が異なるため、墨とアラビアゴムとで同様の現象が起こるかは定かではありませんが、白抜き輪郭線の上の呉須の線が一部のみ消えているという本作の状況を鑑みて、可能性のひとつとしてあげておきます。

後者については、現代では墨弾きを施す際に、墨の代わりに液状のアラビアゴムを使用することがあり、ごくまれにゴムが焼き飛ぶときに、下に描かれた呉須を一緒に飛ばしてしまうことがあると伺い、本作でも同様の現象が起きたのではないかと考えました。もちろん動物性の原料で出来ている膠と植物性のゴムでは素材のもつ性質が異なるため、墨とアラビアゴムとで同様の現象が起こるかは定かではありませんが、白抜き輪郭線の上の呉須の線が一部のみ消えているという本作の状況を鑑みて、可能性のひとつとしてあげておきます。以上をふまえて、ここまで考察してきた絵付け工程をまとめると以下のようになります。

① 素地に呉須で白菊の輪郭線などの線描きを施す

② 濃菊の輪郭線などを墨で描く

③ 地や濃菊の内部を濃む

④ 透明釉をかける

⑤ 本焼き

実際に江戸時代の職人たちがどのような工程で製作していたのかを、現代に生きる私たちが知ることは難しいですが、このように、作品と向き合ってその細部から製作工程を想像していくと、様々な考察が浮かび、新たな発見が生まれます。

本展には多種多様な染付作品が出展しています。ぜひ、その製作工程も想像しながらご鑑賞くださいませ。

※本稿を執筆するにあたり、有田在住の絵付け師の方々からお話を伺い、参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

(小西)

【参考文献】

『古伊万里の見方3 装飾』(2006年12月 佐賀県立九州陶磁文化館・編集出版)

『やきもの入門』佐藤雅彦(1983年 4月 平凡社)

『骨董をたのしむ18 染付の粋』(1997年11月 平凡社)

『基礎から学ぶ本格陶芸 はじめて作る染付の器』(2000年10月 阿部出版株式会社)

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館