2021年10月号

「第7回:香炉」

秋風が心地よい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、当館では9月30日から『古伊万里の御道具―茶・華・香―展』(~12月19日)が開幕いたしました。食器のイメージが強い古伊万里ですが、中には水指や中次、花器、香炉などといった道具類も残されています。こうした道具類は、造形や絵付けの趣向を凝らしたものが多く、古伊万里の中でも優品が多く見られます。

今月の学芸の小部屋も、古伊万里の道具から香炉を取り上げます。古伊万里の香炉には大小、また形も様々ありますが、本作は小振りの部類で、丸みを帯びた形姿が愛らしい作品と言えましょう(図1)。

轆轤挽き(ろくろびき)で作った本体に、小さな三足を付け、外面に瑠璃釉(るりゆう)を施しています。丸い形を作るために肩部を斜めに削った痕があり、その凹凸によって生じた濃紺から淡い藍色の色合いに面白みがあります。薄く平らな蓋にも瑠璃釉を掛けますが、瓢箪形に作った鈕には透明釉を掛け分けています(図2)。三足の先には鉄漿(てっしょう)を塗って、足先まで抜かりがありません(図3)。焼成後は、銀彩と金彩によって藤の花と蔓を蓋にも本体にも描き出し、また、蓋の側面部分に上絵の赤をめぐらせることで、瑠璃釉主体の落ち着いた風情の中にも彩りを添えています(図4)。

古伊万里では初期にあたる17世紀前期から香炉製作を開始しました。本作のように、肩部が丸く、口部を内側に絞った本体に三足を付す形状の小振りな香炉は、17世紀中期から見られるようになります。装飾は染付や青磁などがあり、本作は銀彩の使用から1650年代後半から1660年代頃の作例と言えるでしょう。

類品の中には、現在は共蓋が失われてしまっているものもありますが、本作は幸いにも蓋とともに伝わっています。蓋裏を見ると、黒い煤が付着していますので(図5)、香炉として実用されてきた様子は明らか。見た目も愛らしく、なおかつ胴径7.0cmとすぽりと掌におさまるサイズ感のこのような香炉は、江戸時代にはどのような場面で用いられたのでしょうか。

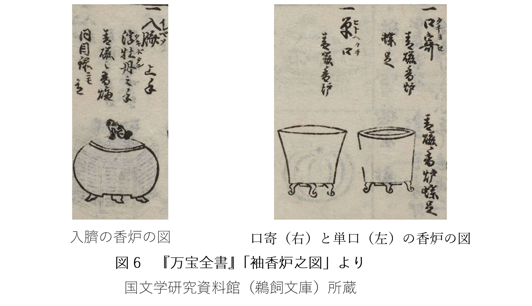

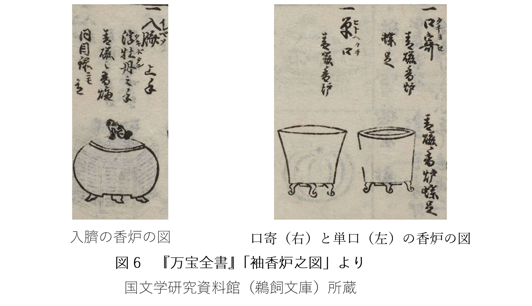

まずは、17世紀末期から18世紀初頭に刊行された美術全書である『万宝全書』の『和漢諸道具見知鈔』を紐解いてみましょう。「金之卓香炉之類」、「青磁焼物卓香炉」に続いて、「袖香炉之類」の項目が設けられています。一般に、「袖香炉」とは着物の中に入れて携帯する小さな毬形の香炉を言いますが、ここでは「口寄(くちよせ)」や「単口(ひとえくち)」などの小香炉の図があらわされており、手元で香を聞くための「聞香炉」を指していると考えられます。22種類の香炉図の中から、本作に近いものは「入臍(いれべそ)」のタイプでしょうか(図6)。『万宝全書』では、「入臍」タイプとして「浮牡丹」の青磁の香炉を挙げていますが、丸みを帯びた器形に絞った口部、小さな三足、細工の鈕などから、本作はこうしたタイプを意識した造形であると推測されます。

聞香炉については、出版されたものとして最古の香道書『香道秘伝書』(1669)に注釈を加えた『香道秘伝書集註』(1799)では、「『聞香炉』とは、円形三ツ足、煙がへしなきをいふ也」と、いわゆる「単口(一重口)」タイプが良しとされています。一方で、『香道弁要録』(1740)には「聞香炉・かざり香炉など、形勢品々有るべし。十種香には、口よせなく、一重口三足なるを用て吉とす」と述べつつも、「又云、常の聞香炉、飾香炉には口寄せ・煙がへしあるも用ゆ。故に名香炉に煙がへし有も数多有」と、口寄のほか、煙返しがあるものも聞香炉として活用された様子がうかがえます。よって、本作もやや変わった器形ではありますが、聞香炉とされた可能性が考えられます。

続いて、香や茶の湯をはじめ、博学多芸で知られる近衛家煕の享保9年(1724)から同20年(1735)までの言行を山科道安が記録した日記『槐記』も参照してみましょう。享保11年(1726)12月29日の条は、鷹司輔信の茶の湯について、「思も寄らぬ雪にて、茶には至極の趣好なりし、香の茶にしたり」と、初雪の日に「香の茶」にしたとあります。この日、「口の入たる丸き香炉」が盆に据えられ、棚に飾ってあったと言い、客である土肥豊隆が香炉を棚からおろすように所望したところ、手も温められるようにと香炉が差し出されました。「新木ながら類ひ少き御香なり」と続きますので、この香炉には実際に香が炷かれており、暖を取るのを兼ねてその香炉ごと客が手に取り、香りを楽しんだのでしょう。この「口の入りたる丸き香炉」については残念ながら詳細は記されていませんが、茶席において小香炉が棚の飾りとされており、なおかつ手元で香りを聞くための香炉ともなる様子がうかがえます。

時代を遡って、『天王寺屋会記』永禄13年(1570)10月3日朝の宗及自会記には、「茶過て、香炉一つ持出て、香焼申候」とあります。同時代には茶碗の記述に続いて香銘が書かれた茶会記がほかにも見られ、茶席の中で香が炷かれることがしばしばあったと考えられています。そもそも、香道も茶道も、そして華道も、室町時代の会所において次第や作法が培われてきたものであり、こうした密接な関係は必然の流れと言えるでしょう。その後、天正年間(1573~1592)頃から茶の湯で炭手前が行われるようになると、香炉ではなく炉や風炉に香をくべることが多くなっていきますが、18世紀に茶道の修練のために確立された七事式(しちじしき)は香道から工夫を取り込んでいるなど、香と茶の関係性は続いていくことになりました。

今回の展示では、便宜上茶と花、香にテーマを分けていますが、本来これらは密接に関わりながら成立したもの。古伊万里の小香炉ひとつを取っても、総合芸術たる日本文化の一端がうかがえます。

【参考文献】

・根津美術館『香炉』同1972

・千宗室代表編纂『茶道古典全集第五巻:槐記』第三版 淡交社1977

・千宗室代表編纂『茶道古典全集第八巻:天王寺屋会記』第三版 淡交社1977

・翠川文子・山根京編『香道秘伝書・米川常白香道秘伝抄』香書に親しむ会2005

・堀口悟『香道秘伝書集註の世界』笠間書院2009

・戸田宗安ほか『茶席の香 すがたと扱い』淡交社2015

・神津朝夫「茶の湯と香」『なごみ』424号 淡交社2015年4月

さて、当館では9月30日から『古伊万里の御道具―茶・華・香―展』(~12月19日)が開幕いたしました。食器のイメージが強い古伊万里ですが、中には水指や中次、花器、香炉などといった道具類も残されています。こうした道具類は、造形や絵付けの趣向を凝らしたものが多く、古伊万里の中でも優品が多く見られます。

今月の学芸の小部屋も、古伊万里の道具から香炉を取り上げます。古伊万里の香炉には大小、また形も様々ありますが、本作は小振りの部類で、丸みを帯びた形姿が愛らしい作品と言えましょう(図1)。

轆轤挽き(ろくろびき)で作った本体に、小さな三足を付け、外面に瑠璃釉(るりゆう)を施しています。丸い形を作るために肩部を斜めに削った痕があり、その凹凸によって生じた濃紺から淡い藍色の色合いに面白みがあります。薄く平らな蓋にも瑠璃釉を掛けますが、瓢箪形に作った鈕には透明釉を掛け分けています(図2)。三足の先には鉄漿(てっしょう)を塗って、足先まで抜かりがありません(図3)。焼成後は、銀彩と金彩によって藤の花と蔓を蓋にも本体にも描き出し、また、蓋の側面部分に上絵の赤をめぐらせることで、瑠璃釉主体の落ち着いた風情の中にも彩りを添えています(図4)。

古伊万里では初期にあたる17世紀前期から香炉製作を開始しました。本作のように、肩部が丸く、口部を内側に絞った本体に三足を付す形状の小振りな香炉は、17世紀中期から見られるようになります。装飾は染付や青磁などがあり、本作は銀彩の使用から1650年代後半から1660年代頃の作例と言えるでしょう。

類品の中には、現在は共蓋が失われてしまっているものもありますが、本作は幸いにも蓋とともに伝わっています。蓋裏を見ると、黒い煤が付着していますので(図5)、香炉として実用されてきた様子は明らか。見た目も愛らしく、なおかつ胴径7.0cmとすぽりと掌におさまるサイズ感のこのような香炉は、江戸時代にはどのような場面で用いられたのでしょうか。

まずは、17世紀末期から18世紀初頭に刊行された美術全書である『万宝全書』の『和漢諸道具見知鈔』を紐解いてみましょう。「金之卓香炉之類」、「青磁焼物卓香炉」に続いて、「袖香炉之類」の項目が設けられています。一般に、「袖香炉」とは着物の中に入れて携帯する小さな毬形の香炉を言いますが、ここでは「口寄(くちよせ)」や「単口(ひとえくち)」などの小香炉の図があらわされており、手元で香を聞くための「聞香炉」を指していると考えられます。22種類の香炉図の中から、本作に近いものは「入臍(いれべそ)」のタイプでしょうか(図6)。『万宝全書』では、「入臍」タイプとして「浮牡丹」の青磁の香炉を挙げていますが、丸みを帯びた器形に絞った口部、小さな三足、細工の鈕などから、本作はこうしたタイプを意識した造形であると推測されます。

聞香炉については、出版されたものとして最古の香道書『香道秘伝書』(1669)に注釈を加えた『香道秘伝書集註』(1799)では、「『聞香炉』とは、円形三ツ足、煙がへしなきをいふ也」と、いわゆる「単口(一重口)」タイプが良しとされています。一方で、『香道弁要録』(1740)には「聞香炉・かざり香炉など、形勢品々有るべし。十種香には、口よせなく、一重口三足なるを用て吉とす」と述べつつも、「又云、常の聞香炉、飾香炉には口寄せ・煙がへしあるも用ゆ。故に名香炉に煙がへし有も数多有」と、口寄のほか、煙返しがあるものも聞香炉として活用された様子がうかがえます。よって、本作もやや変わった器形ではありますが、聞香炉とされた可能性が考えられます。

続いて、香や茶の湯をはじめ、博学多芸で知られる近衛家煕の享保9年(1724)から同20年(1735)までの言行を山科道安が記録した日記『槐記』も参照してみましょう。享保11年(1726)12月29日の条は、鷹司輔信の茶の湯について、「思も寄らぬ雪にて、茶には至極の趣好なりし、香の茶にしたり」と、初雪の日に「香の茶」にしたとあります。この日、「口の入たる丸き香炉」が盆に据えられ、棚に飾ってあったと言い、客である土肥豊隆が香炉を棚からおろすように所望したところ、手も温められるようにと香炉が差し出されました。「新木ながら類ひ少き御香なり」と続きますので、この香炉には実際に香が炷かれており、暖を取るのを兼ねてその香炉ごと客が手に取り、香りを楽しんだのでしょう。この「口の入りたる丸き香炉」については残念ながら詳細は記されていませんが、茶席において小香炉が棚の飾りとされており、なおかつ手元で香りを聞くための香炉ともなる様子がうかがえます。

時代を遡って、『天王寺屋会記』永禄13年(1570)10月3日朝の宗及自会記には、「茶過て、香炉一つ持出て、香焼申候」とあります。同時代には茶碗の記述に続いて香銘が書かれた茶会記がほかにも見られ、茶席の中で香が炷かれることがしばしばあったと考えられています。そもそも、香道も茶道も、そして華道も、室町時代の会所において次第や作法が培われてきたものであり、こうした密接な関係は必然の流れと言えるでしょう。その後、天正年間(1573~1592)頃から茶の湯で炭手前が行われるようになると、香炉ではなく炉や風炉に香をくべることが多くなっていきますが、18世紀に茶道の修練のために確立された七事式(しちじしき)は香道から工夫を取り込んでいるなど、香と茶の関係性は続いていくことになりました。

今回の展示では、便宜上茶と花、香にテーマを分けていますが、本来これらは密接に関わりながら成立したもの。古伊万里の小香炉ひとつを取っても、総合芸術たる日本文化の一端がうかがえます。

(黒沢)

【参考文献】

・根津美術館『香炉』同1972

・千宗室代表編纂『茶道古典全集第五巻:槐記』第三版 淡交社1977

・千宗室代表編纂『茶道古典全集第八巻:天王寺屋会記』第三版 淡交社1977

・翠川文子・山根京編『香道秘伝書・米川常白香道秘伝抄』香書に親しむ会2005

・堀口悟『香道秘伝書集註の世界』笠間書院2009

・戸田宗安ほか『茶席の香 すがたと扱い』淡交社2015

・神津朝夫「茶の湯と香」『なごみ』424号 淡交社2015年4月

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館