2015年7月号

「第4回:丸尾窯と中国人技術者」

梅雨らしい天気が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

当館では7月4日(土)からの「古九谷展」に向け、展示替え作業を進めております。古九谷様式のやきものが作られる1640年代から1660年代は、伊万里焼の技術革新の時代。今月の学芸の小部屋では、その技術革新に携わったとみられる中国人技術者の存在について、同時代に稼働した丸尾窯や同窯跡出土品などを例にとりながらご紹介していきたいと思います。

丸尾窯は、有田町西部に所在した、江戸時代に伊万里焼を生産した窯場。同窯跡を含む丘陵は、昭和46年(1971)から同47年(1972)にかけて造成工事が行われ、その際の取り付け道路工事に伴い、登り窯本体は破壊されたとみられています。不良品などの破片捨場である物原については、平成元年度(1989)に有田町教育委員会によって発掘調査が行われました。 その調査の結果、碗や皿、鉢、香炉などが出土し、特に中・大皿類が多くみられたとあります。染付や青磁、白磁、瑠璃釉などの技法を用いた製品がみられ、中でも青磁の出土量の占める割合が他の窯に比べてかなり多く、また白磁製品の中には、本焼き焼成後、上絵を施す前の段階である色絵素地が多数含まれていると指摘されています。

丸尾窯の稼働年代は、出土品の文様や特徴などにより、1640年代から1650年代と考えられていますが、折しもこの17世紀中頃は、伊万里焼の製造技術に大きな技術革新のあった時期にあたります。

技術革新の前の伊万里焼、初期伊万里とよばれる製品は、主に朝鮮半島の技術を取り込んで製造され、染付を中心とし、素地が厚く、高台径が小さいこと、裏文様や高台内の銘が入ることは例外的であるなどの特徴がありました(図1)。また、朝鮮半島には色絵の技術が確立されていなかったため、色絵製品は存在しませんでした。

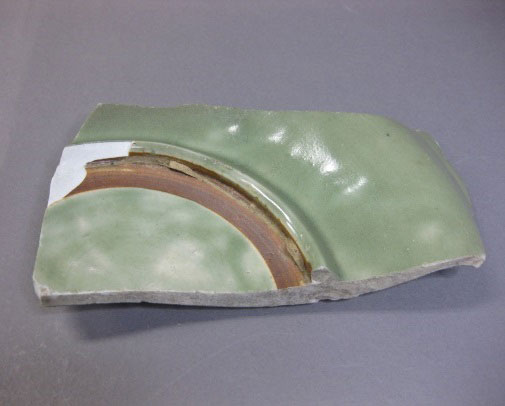

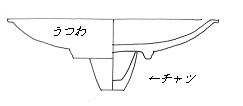

それが17世紀中頃には、中国製品のように、器壁は薄く、高台幅が広くなり、裏文様や高台銘を入れられるようになります(図2)。また青磁については、丸尾窯跡出土品にみられるように、高台を蛇ノ目状に釉剝ぎし、そこにチャツと呼ばれる窯道具をあてる、新しい窯詰めの方法の使用が始まりますが、もともとこの方法は中国・龍泉窯で用いられていた技法です (図3・4・5)。

さらにこの頃、有田でも色絵技術が創始され、色絵製品の製造が始まりました。その創始者と目される初代・酒井田柿右衛門が書き記したという、通称「赤絵初りの覚」(あかえはじまりのおぼえ)にも、色絵の技術を中国人から買った、という記述がみられ、当時世界の磁器生産を牽引していた中国からの技術導入がうかがえます。

このような中国からの技術導入の背景には、明末清初の動乱が挙げられます。 15世紀以降の中国・明王朝は、北慮南倭(ほくりょなんわ)と呼ばれる北方からのモンゴル人の侵入と、東南の海岸を荒らす倭寇に悩まされ、加えて豊臣秀吉の朝鮮出兵に対する援軍派遣、その隙をついた北辺の女真族の侵攻により、軍事費が増大、財政難に陥っていました。また、官僚や宦官による党争や権力の濫用、汚職が繰り返され、国力が著しく低下。このような状況下で、増税が繰り返されたことにより農民や商人の負担が増加し、ついに反乱を招くこととなります。1644年、反乱軍の首領である李自成によって首都・北京と紫金城が攻略され、明王朝は滅亡しました。一方、1616年、太祖ヌルハチによって女真族が統一されて誕生した後金国は、1636年には清と改称、1644年の明滅亡を受けて中国に攻め入り、李自成を追い出して北京に遷都します。 このような明末清初の動乱の中、景徳鎮や漳州窯など、中国の主要な陶磁器の生産地も戦渦に巻き込まれて疲弊しました。その影響は、中国陶磁の輸出が激減しただけにとどまらず、中国人技術者の流出も招いたといいます。そして、このような中国人技術者の亡命先として、有田があり、17世紀中頃の伊万里焼の技術革新につながったと考えられているのです。

実際にどれくらいの人数の中国人技術者が渡来したのかはわかっていません。しかし、この頃有田に導入された中国の色絵技術にはいくつかの系統が存在することが指摘され、異なる技術のバックグラウンドを持つ技術者が複数名渡来したことを示唆しています。例えば、丸尾窯跡出土の色絵素地は、口縁部の端部を平らに削って縁銹を施し、素地もより乳白色に近く、高台も薄く内傾気味にしていることから、南京赤絵系の特徴がみられるといいます。一方、丸尾窯跡に程近い、同時期の色絵素地生産の中核であった山辺田窯跡出土品には、万暦赤絵系の技術の影響が指摘され、近接した窯場であっても別々の系統の技術を導入していたことがうかがえます。

以上、17世紀中期の中国人技術者の渡来の可能性を、丸尾窯跡出土品などからご紹介してきました。 7月4日(土)から開催する「古九谷展」では、このような新しい技術の導入によって多様な表現の広がりを見せた色絵大皿など、約80点の伊万里焼をご覧いただきます。

皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。

参考文献

有田町教育委員会『窯の谷窯・多々良の元窯・丸尾窯・樋口窯』1989/村上伸之「有田における色絵磁器の技術的変遷-17世紀の動向を中心として-」『江戸の武家地出土の肥前磁器』近世陶磁研究会2013/同「初期伊万里から古九谷へ 高級磁器生産の技術基盤と生産制度の確立について」『徳川将軍家の器』千代田区立日比谷図書文化館2013/大橋康二「世界史の中の磁器、肥前・中国・ヨーロッパの動向」『徳川将軍家の器』千代田区立日比谷図書文化館2013

当館では7月4日(土)からの「古九谷展」に向け、展示替え作業を進めております。古九谷様式のやきものが作られる1640年代から1660年代は、伊万里焼の技術革新の時代。今月の学芸の小部屋では、その技術革新に携わったとみられる中国人技術者の存在について、同時代に稼働した丸尾窯や同窯跡出土品などを例にとりながらご紹介していきたいと思います。

丸尾窯は、有田町西部に所在した、江戸時代に伊万里焼を生産した窯場。同窯跡を含む丘陵は、昭和46年(1971)から同47年(1972)にかけて造成工事が行われ、その際の取り付け道路工事に伴い、登り窯本体は破壊されたとみられています。不良品などの破片捨場である物原については、平成元年度(1989)に有田町教育委員会によって発掘調査が行われました。 その調査の結果、碗や皿、鉢、香炉などが出土し、特に中・大皿類が多くみられたとあります。染付や青磁、白磁、瑠璃釉などの技法を用いた製品がみられ、中でも青磁の出土量の占める割合が他の窯に比べてかなり多く、また白磁製品の中には、本焼き焼成後、上絵を施す前の段階である色絵素地が多数含まれていると指摘されています。

丸尾窯の稼働年代は、出土品の文様や特徴などにより、1640年代から1650年代と考えられていますが、折しもこの17世紀中頃は、伊万里焼の製造技術に大きな技術革新のあった時期にあたります。

技術革新の前の伊万里焼、初期伊万里とよばれる製品は、主に朝鮮半島の技術を取り込んで製造され、染付を中心とし、素地が厚く、高台径が小さいこと、裏文様や高台内の銘が入ることは例外的であるなどの特徴がありました(図1)。また、朝鮮半島には色絵の技術が確立されていなかったため、色絵製品は存在しませんでした。

それが17世紀中頃には、中国製品のように、器壁は薄く、高台幅が広くなり、裏文様や高台銘を入れられるようになります(図2)。また青磁については、丸尾窯跡出土品にみられるように、高台を蛇ノ目状に釉剝ぎし、そこにチャツと呼ばれる窯道具をあてる、新しい窯詰めの方法の使用が始まりますが、もともとこの方法は中国・龍泉窯で用いられていた技法です (図3・4・5)。

さらにこの頃、有田でも色絵技術が創始され、色絵製品の製造が始まりました。その創始者と目される初代・酒井田柿右衛門が書き記したという、通称「赤絵初りの覚」(あかえはじまりのおぼえ)にも、色絵の技術を中国人から買った、という記述がみられ、当時世界の磁器生産を牽引していた中国からの技術導入がうかがえます。

図1 初期伊万里の作品・裏面 口径19.5cm |  図2 17世紀中期の作品・裏面 口径21.0cm |

図3 高台内の蛇ノ目釉剝ぎ(丸尾窯跡出土/有田町歴史民俗資料館所蔵/撮影:戸栗美術館2015年5月/「古九谷展」特別展示室にて出展予定) |  図4 チャツを用いた窯詰め(模式図) |

図5 「青磁 花卉文 稜花盤」明時代・龍泉窯(当館所蔵/「古九谷展」には出展しません) |

このような中国からの技術導入の背景には、明末清初の動乱が挙げられます。 15世紀以降の中国・明王朝は、北慮南倭(ほくりょなんわ)と呼ばれる北方からのモンゴル人の侵入と、東南の海岸を荒らす倭寇に悩まされ、加えて豊臣秀吉の朝鮮出兵に対する援軍派遣、その隙をついた北辺の女真族の侵攻により、軍事費が増大、財政難に陥っていました。また、官僚や宦官による党争や権力の濫用、汚職が繰り返され、国力が著しく低下。このような状況下で、増税が繰り返されたことにより農民や商人の負担が増加し、ついに反乱を招くこととなります。1644年、反乱軍の首領である李自成によって首都・北京と紫金城が攻略され、明王朝は滅亡しました。一方、1616年、太祖ヌルハチによって女真族が統一されて誕生した後金国は、1636年には清と改称、1644年の明滅亡を受けて中国に攻め入り、李自成を追い出して北京に遷都します。 このような明末清初の動乱の中、景徳鎮や漳州窯など、中国の主要な陶磁器の生産地も戦渦に巻き込まれて疲弊しました。その影響は、中国陶磁の輸出が激減しただけにとどまらず、中国人技術者の流出も招いたといいます。そして、このような中国人技術者の亡命先として、有田があり、17世紀中頃の伊万里焼の技術革新につながったと考えられているのです。

実際にどれくらいの人数の中国人技術者が渡来したのかはわかっていません。しかし、この頃有田に導入された中国の色絵技術にはいくつかの系統が存在することが指摘され、異なる技術のバックグラウンドを持つ技術者が複数名渡来したことを示唆しています。例えば、丸尾窯跡出土の色絵素地は、口縁部の端部を平らに削って縁銹を施し、素地もより乳白色に近く、高台も薄く内傾気味にしていることから、南京赤絵系の特徴がみられるといいます。一方、丸尾窯跡に程近い、同時期の色絵素地生産の中核であった山辺田窯跡出土品には、万暦赤絵系の技術の影響が指摘され、近接した窯場であっても別々の系統の技術を導入していたことがうかがえます。

以上、17世紀中期の中国人技術者の渡来の可能性を、丸尾窯跡出土品などからご紹介してきました。 7月4日(土)から開催する「古九谷展」では、このような新しい技術の導入によって多様な表現の広がりを見せた色絵大皿など、約80点の伊万里焼をご覧いただきます。

皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。

(黒沢)

参考文献

有田町教育委員会『窯の谷窯・多々良の元窯・丸尾窯・樋口窯』1989/村上伸之「有田における色絵磁器の技術的変遷-17世紀の動向を中心として-」『江戸の武家地出土の肥前磁器』近世陶磁研究会2013/同「初期伊万里から古九谷へ 高級磁器生産の技術基盤と生産制度の確立について」『徳川将軍家の器』千代田区立日比谷図書文化館2013/大橋康二「世界史の中の磁器、肥前・中国・ヨーロッパの動向」『徳川将軍家の器』千代田区立日比谷図書文化館2013

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

.jpg)