2016年4月号

「第1回:染付の青色」

当館庭の草花もだんだんと春らしくなってきました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今年度の「学芸の小部屋」では、企画展に出展中の作品を取り上げ、そこに見られる伊万里焼の“技法”についてクローズアップしていきます。毎月1回更新いたしますのでどうぞお楽しみに。

さて4月5日(火)より開催の企画展は『古伊万里—染付の美—展』です。一口に伊万里焼の染付(そめつけ)と言っても、素朴な味わいのあるものから、華やかなものまで、その魅力は実に様々です。今展ではそのような古伊万里染付の多様な魅力を約80点の出展品からご覧いただけます。

そこで今月の「学芸の小部屋」のテーマはずばり“染付”です。染付とは、白地に青色で文様の描かれたやきものを意味するとともに、そのように絵付けをする“技法”を指す言葉でもあります。当館でもしばしば用いる染付の説明は「酸化コバルトを発色の主成分とする絵具を用いて素地の上に文様を描き、その後釉薬を施して約1300℃で本焼き焼成し、青い文様を表す技法」というもの。江戸時代の伊万里焼に用いられた「酸化コバルトを発色の主成分とする絵具」は「呉須(ごす)」と呼ばれており、焼成前は灰青色をしています(写真①)。

そこで今月の「学芸の小部屋」のテーマはずばり“染付”です。染付とは、白地に青色で文様の描かれたやきものを意味するとともに、そのように絵付けをする“技法”を指す言葉でもあります。当館でもしばしば用いる染付の説明は「酸化コバルトを発色の主成分とする絵具を用いて素地の上に文様を描き、その後釉薬を施して約1300℃で本焼き焼成し、青い文様を表す技法」というもの。江戸時代の伊万里焼に用いられた「酸化コバルトを発色の主成分とする絵具」は「呉須(ごす)」と呼ばれており、焼成前は灰青色をしています(写真①)。

染付製品を見ると、呉須の発色にも様々あることに気づかされます。中には同じ大きさ・器形・意匠の組食器であっても違いが生じているものもあります。

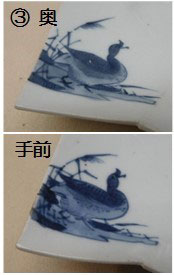

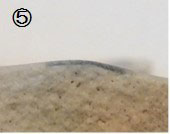

ご紹介するのは「染付 葦雁文 結び文形皿」のうちの2客(第2展示室出展/写真②)。写真では少しわかりにくいですが、青色は手前の方が澄んで鮮やかで、奥はやや沈んで見えます(写真③)。

両者の発色の違いの主な原因は、釉薬の厚さにあると考えられます。観察すると、手前の方は磁肌がやや青みがかっています。これは釉薬がガラス質であることに起因し、厚くなればなるほど色がついて見えるためです。また型に押しあててつくられたエッジを見ると、手前の方は釉薬が厚いためにやや鈍いことがわかります(写真④)。これらから、手前の方が奥に比べて釉薬が厚いことが推測されます。

では釉薬の厚さは発色の状態にどのように影響するのでしょうか。

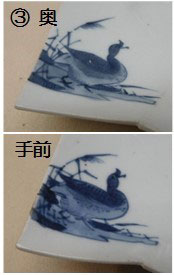

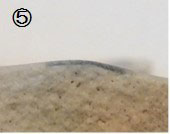

呉須を鮮やかに発色させるには、釉掛けと本焼き焼成が欠かせません。それは、焼成中にガラス化する釉薬に呉須の微粒子が熔けながら拡散し、一種の色ガラス状態になって発色するためです。染付製品の陶片でその断面を見てみると、呉須の上に完全に釉薬が乗っているのではなく、呉須が釉薬に熔けこんでいる様子がわかります(写真⑤)。 このため釉薬が薄いと呉須と釉薬中の成分が上手く反応できず、鮮やかな青色ではなく、やや暗く沈んだ色味となるのです。

このため釉薬が薄いと呉須と釉薬中の成分が上手く反応できず、鮮やかな青色ではなく、やや暗く沈んだ色味となるのです。

この他にも、呉須の発色の違いにはいくつかの要因があります。

まず、江戸時代に使用された呉須は天然のもので、含有される成分にはどうしてもばらつきがあります。

呉須の主な発色成分は酸化コバルトですが、その他にも酸化マンガン、酸化クロム、酸化ニッケル、酸化鉄といった金属元素が数~数十パーセント含まれており、これらの含有量あるいは組成によっても発色に差が生じます。そのため絵付けの途中で絵具を足すときにも、用意した呉須の精製の具合で発色に影響が出ることが考えられます。

また、焼成の状態でも呉須の発色は変わってきます。酸化焔焼成では黒ずみ、還元焔焼成では鮮やかな青色になるといい、加えてそれぞれのうつわが窯の中のどの位置に置かれるかで火のあたり方が変わり、焼成後の発色に影響を与えるといいます。

さらに、 伊万里焼は同様の器形、意匠の製品が量産される“商品”であり、本来は組であったものが伝世する過程で散逸し、後に新たに組み合わせられ、今日の5客や10客組となった可能性も十分あります。その場合、上記の様々な要因が絡み合い、発色の違いがより顕著に表れると考えられます。

伊万里焼は同様の器形、意匠の製品が量産される“商品”であり、本来は組であったものが伝世する過程で散逸し、後に新たに組み合わせられ、今日の5客や10客組となった可能性も十分あります。その場合、上記の様々な要因が絡み合い、発色の違いがより顕著に表れると考えられます。

また、呉須の発色は製作年代によっても違いが見られます。

伊万里焼が誕生して間もないころは、技術が未熟で呉須の発色が安定せず、思うように濃淡の違いがあらわせるようになるのは17世紀中期に入ってからです。最も技術が洗練された17世紀後半は余白を多くとり、グラデーションを多用した柔らかな雰囲気の作風が多くなりました(「色絵 花鳥文 皿」/第2展示室出展/写真⑥)。一方、18世紀以降は器面を文様で埋めるという作風の違いはありますが、前代に比べて呉須の発色が濃く黒ずんでいる印象を受けます(「色絵 花文 皿」/第2展示室出展/写真⑦)。

江戸時代、呉須はすべて中国から輸入され、複数の産地のものを使用していたことが17世紀後半と18世紀の発色の差につながっていると考えられます。実際、写真⑦に限らず18世紀の作品には輸入した呉須の質が異なるのか、黒ずん で見えるものが多々あります。

で見えるものが多々あります。

ただし、発色の差の要因はそれだけではないようです。⑦を観察すると淡い色味の濃(だみ)を使用している部分もあることから、敢えて濃い目の発色を狙ったものと推測されるのです。現代の私たちの印象では、18世紀の濃い青色と17世紀後半の鮮やかな青色、どちらを好ましく感じるでしょうか。色の流行りや好みは時代とともに変わるものですから、17世紀後半と18世紀の発色の違いも、呉須の質だけではなく、おそらく当時の人々の“理想の青色”が反映されているのでしょう。 それは現代のファッションの流行色が季節や年によって違うことと同じで、伊万里焼が芸術品としてではなく商品として生み出されたという背景をよく示していると言えます。「古伊万里—染付の美—展」では染付製品を年代順にご紹介しているコーナーもありますので、それぞれの時代の人々の理想の染付の青色がどのような色であったのか、想いをはせながらご覧いただけましたら幸いです。

それは現代のファッションの流行色が季節や年によって違うことと同じで、伊万里焼が芸術品としてではなく商品として生み出されたという背景をよく示していると言えます。「古伊万里—染付の美—展」では染付製品を年代順にご紹介しているコーナーもありますので、それぞれの時代の人々の理想の染付の青色がどのような色であったのか、想いをはせながらご覧いただけましたら幸いです。

皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。

(黒沢)

【参考文献】

高嶋廣夫『陶磁器釉の科学』内田老鶴圃1994

中島由美『古伊万里との対話』淡交社1996

『別冊太陽 骨董をたのしむ 染付の粋』平凡社1997

佐賀県立九州陶磁文化館『古伊万里の見方 vol.1』同2004

今年度の「学芸の小部屋」では、企画展に出展中の作品を取り上げ、そこに見られる伊万里焼の“技法”についてクローズアップしていきます。毎月1回更新いたしますのでどうぞお楽しみに。

さて4月5日(火)より開催の企画展は『古伊万里—染付の美—展』です。一口に伊万里焼の染付(そめつけ)と言っても、素朴な味わいのあるものから、華やかなものまで、その魅力は実に様々です。今展ではそのような古伊万里染付の多様な魅力を約80点の出展品からご覧いただけます。

そこで今月の「学芸の小部屋」のテーマはずばり“染付”です。染付とは、白地に青色で文様の描かれたやきものを意味するとともに、そのように絵付けをする“技法”を指す言葉でもあります。当館でもしばしば用いる染付の説明は「酸化コバルトを発色の主成分とする絵具を用いて素地の上に文様を描き、その後釉薬を施して約1300℃で本焼き焼成し、青い文様を表す技法」というもの。江戸時代の伊万里焼に用いられた「酸化コバルトを発色の主成分とする絵具」は「呉須(ごす)」と呼ばれており、焼成前は灰青色をしています(写真①)。

そこで今月の「学芸の小部屋」のテーマはずばり“染付”です。染付とは、白地に青色で文様の描かれたやきものを意味するとともに、そのように絵付けをする“技法”を指す言葉でもあります。当館でもしばしば用いる染付の説明は「酸化コバルトを発色の主成分とする絵具を用いて素地の上に文様を描き、その後釉薬を施して約1300℃で本焼き焼成し、青い文様を表す技法」というもの。江戸時代の伊万里焼に用いられた「酸化コバルトを発色の主成分とする絵具」は「呉須(ごす)」と呼ばれており、焼成前は灰青色をしています(写真①)。染付製品を見ると、呉須の発色にも様々あることに気づかされます。中には同じ大きさ・器形・意匠の組食器であっても違いが生じているものもあります。

ご紹介するのは「染付 葦雁文 結び文形皿」のうちの2客(第2展示室出展/写真②)。写真では少しわかりにくいですが、青色は手前の方が澄んで鮮やかで、奥はやや沈んで見えます(写真③)。

両者の発色の違いの主な原因は、釉薬の厚さにあると考えられます。観察すると、手前の方は磁肌がやや青みがかっています。これは釉薬がガラス質であることに起因し、厚くなればなるほど色がついて見えるためです。また型に押しあててつくられたエッジを見ると、手前の方は釉薬が厚いためにやや鈍いことがわかります(写真④)。これらから、手前の方が奥に比べて釉薬が厚いことが推測されます。

では釉薬の厚さは発色の状態にどのように影響するのでしょうか。

呉須を鮮やかに発色させるには、釉掛けと本焼き焼成が欠かせません。それは、焼成中にガラス化する釉薬に呉須の微粒子が熔けながら拡散し、一種の色ガラス状態になって発色するためです。染付製品の陶片でその断面を見てみると、呉須の上に完全に釉薬が乗っているのではなく、呉須が釉薬に熔けこんでいる様子がわかります(写真⑤)。

このため釉薬が薄いと呉須と釉薬中の成分が上手く反応できず、鮮やかな青色ではなく、やや暗く沈んだ色味となるのです。

このため釉薬が薄いと呉須と釉薬中の成分が上手く反応できず、鮮やかな青色ではなく、やや暗く沈んだ色味となるのです。この他にも、呉須の発色の違いにはいくつかの要因があります。

まず、江戸時代に使用された呉須は天然のもので、含有される成分にはどうしてもばらつきがあります。

呉須の主な発色成分は酸化コバルトですが、その他にも酸化マンガン、酸化クロム、酸化ニッケル、酸化鉄といった金属元素が数~数十パーセント含まれており、これらの含有量あるいは組成によっても発色に差が生じます。そのため絵付けの途中で絵具を足すときにも、用意した呉須の精製の具合で発色に影響が出ることが考えられます。

また、焼成の状態でも呉須の発色は変わってきます。酸化焔焼成では黒ずみ、還元焔焼成では鮮やかな青色になるといい、加えてそれぞれのうつわが窯の中のどの位置に置かれるかで火のあたり方が変わり、焼成後の発色に影響を与えるといいます。

さらに、

伊万里焼は同様の器形、意匠の製品が量産される“商品”であり、本来は組であったものが伝世する過程で散逸し、後に新たに組み合わせられ、今日の5客や10客組となった可能性も十分あります。その場合、上記の様々な要因が絡み合い、発色の違いがより顕著に表れると考えられます。

伊万里焼は同様の器形、意匠の製品が量産される“商品”であり、本来は組であったものが伝世する過程で散逸し、後に新たに組み合わせられ、今日の5客や10客組となった可能性も十分あります。その場合、上記の様々な要因が絡み合い、発色の違いがより顕著に表れると考えられます。また、呉須の発色は製作年代によっても違いが見られます。

伊万里焼が誕生して間もないころは、技術が未熟で呉須の発色が安定せず、思うように濃淡の違いがあらわせるようになるのは17世紀中期に入ってからです。最も技術が洗練された17世紀後半は余白を多くとり、グラデーションを多用した柔らかな雰囲気の作風が多くなりました(「色絵 花鳥文 皿」/第2展示室出展/写真⑥)。一方、18世紀以降は器面を文様で埋めるという作風の違いはありますが、前代に比べて呉須の発色が濃く黒ずんでいる印象を受けます(「色絵 花文 皿」/第2展示室出展/写真⑦)。

江戸時代、呉須はすべて中国から輸入され、複数の産地のものを使用していたことが17世紀後半と18世紀の発色の差につながっていると考えられます。実際、写真⑦に限らず18世紀の作品には輸入した呉須の質が異なるのか、黒ずん

で見えるものが多々あります。

で見えるものが多々あります。ただし、発色の差の要因はそれだけではないようです。⑦を観察すると淡い色味の濃(だみ)を使用している部分もあることから、敢えて濃い目の発色を狙ったものと推測されるのです。現代の私たちの印象では、18世紀の濃い青色と17世紀後半の鮮やかな青色、どちらを好ましく感じるでしょうか。色の流行りや好みは時代とともに変わるものですから、17世紀後半と18世紀の発色の違いも、呉須の質だけではなく、おそらく当時の人々の“理想の青色”が反映されているのでしょう。

それは現代のファッションの流行色が季節や年によって違うことと同じで、伊万里焼が芸術品としてではなく商品として生み出されたという背景をよく示していると言えます。「古伊万里—染付の美—展」では染付製品を年代順にご紹介しているコーナーもありますので、それぞれの時代の人々の理想の染付の青色がどのような色であったのか、想いをはせながらご覧いただけましたら幸いです。

それは現代のファッションの流行色が季節や年によって違うことと同じで、伊万里焼が芸術品としてではなく商品として生み出されたという背景をよく示していると言えます。「古伊万里—染付の美—展」では染付製品を年代順にご紹介しているコーナーもありますので、それぞれの時代の人々の理想の染付の青色がどのような色であったのか、想いをはせながらご覧いただけましたら幸いです。皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。

(黒沢)

【参考文献】

高嶋廣夫『陶磁器釉の科学』内田老鶴圃1994

中島由美『古伊万里との対話』淡交社1996

『別冊太陽 骨董をたのしむ 染付の粋』平凡社1997

佐賀県立九州陶磁文化館『古伊万里の見方 vol.1』同2004

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

.jpg)