2017年4月号

「第1回:マイセンにみる柿右衛門様式」

春風の心地よい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

戸栗美術館は2017年に開館30周年を迎えます。これを記念して、4月1日(土)より「開館30周年記念特別展 柿右衛門展」を開催しております(~5月14日(日)まで)。

2014年に襲名された十五代酒井田柿右衛門氏の初公開作品を含む15点を中心に近現代の歴代柿右衛門氏の優品や江戸時代に作られた柿右衛門様式の伊万里焼など約80点を展示いたします。第3展示室にて同時開催の「磁器生誕から100年の変遷」でも、初出展の柿右衛門様式の伊万里焼を展示しておりますので是非ご覧ください。

さて、今回の学芸の小部屋は江戸時代に作られた柿右衛門様式の伊万里焼である「色絵 甕割人物文 八角皿」(17世紀後半 口径24.1㎝ 画像①右)とドイツ・マイセン窯で模倣された「色絵 甕割人物文 八角皿」(18世紀前半 口径30.0㎝ 画像①左)を比較していきます。

柿右衛門様式とは、その海外輸出が盛んであった17世紀後半に、有田内山と南川原地区で生産された、赤を主体とした絵付けを施した伊万里焼です。

同じ頃、西欧では王侯貴族らによる磁器の愛好が加速していきます。少し遅れて東洋陶磁器の魅力の虜になったザクゼン候アウグスト強王(1670~1733)は、蒐集当時既に生産が下火になり、入手が困難となっていた柿右衛門様式の伊万里焼をとくに愛好しました。彼は錬金術師であるベドガー(1682~1719)に命じて磁器の製造技術を研究させ、1709年、ベドガーは白磁磁器の焼成に成功したとの報告書を提出します。これを受けて1710年にはマイセンのアルブレヒッツブルク城に磁器工場を設け、西欧初の白磁磁器の生産がはじまるのです。その後、1720年 にウィーンからマイセンへ招聘された絵付師ヘロルト(1696~1775)によって色絵の技術が確立され、中国の五彩磁器や古伊万里の模倣品が多量に製作できるようになりました。

柿右衛門様式の模倣品が生産されるのは 1725 年からわずか数年程で、本物と見紛う精緻な絵付けのものが生み出されていきます。

伊万里焼の柿右衛門様式、「色絵 甕割人物文 八角皿」(画像②)は他館にも類品がみられ、当時盛んに生産されていた製品のひとつと考えられます。 本作をみていくと、うつわは型によって端正な八角形に成形され、鐔縁の口縁は花唐草によって華やかに飾られています。見込左下には甕に落ちた子供を助けようと石を投げて甕を割る人物が描かれており、右下には胴裾に空いた大穴から水を流す大甕と、その甕から顔をのぞかせる子供、これを助けようと子供の腕をつかむ赤い衣をまとった人物が描かれています。

最右下からは器形に沿うように竹がのびのびと描かれ、竹の向かった先には甕に向かって石を投げる人物へと視点が循環するような構図になっていることに気が付きます。この視点の循環によって文様に動きが表れ、また画面左に大きく設けられた余白の白が、文様の一部として機能します。そのため、余白によって器面に施された上絵付けの色彩が際立つのです。

さらに文様の描線は肥痩が少なく、繊細な線で描かれており、17世紀後半の技術力の高さを垣間みることができます。全体に乳白色の濁手素地に赤の上絵具を多用した華やかな色調ですが、口縁に施された縁銹が全体の印象を引き締め、品良く仕上げています。裏面は無文でシャープな器形が美しく、また高台内に、焼成時のヘタリを防ぐための目跡が4つ確認できます。

描かれた人物の所作や表情の豊かさ、甕から流れる水の躍動的な流れなどがみられ、全体に丁寧な作行きで、まさに典型的な柿右衛門様式の作例といえます。

描かれた人物の所作や表情の豊かさ、甕から流れる水の躍動的な流れなどがみられ、全体に丁寧な作行きで、まさに典型的な柿右衛門様式の作例といえます。

では、マイセンで作られた柿右衛門様式の製品と比較していきましょう(画像③)。うつわの大きさは、先述の伊万里焼のものが口径24.1㎝であるのに対して、マイセンのものは30.0㎝と一回りほど大きく作られています。構図や器形は共通しており、文様の描線も柿右衛門様式の特徴である細くて繊細な線を本物と区別がつかないほど見事に模倣しています。それでも、全体の仕上がりの印象には違いがあるように感じます。この違いはなぜ生じているのでしょうか。

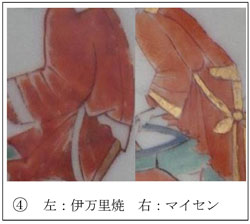

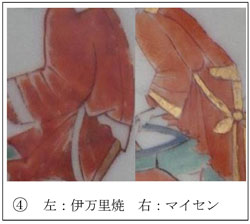

まず文様の描き方ですが、マイセンの輪郭線は細く、伊万里焼のものとあまり差は感じられません。しかし、人物の服の色の塗り方を見ると、 伊万里焼では中を均一に塗り埋めようとしているのに対して、マイセンは筆あとを残した微妙なグラデーションによって衣紋の陰影をあらわしています(画像④)。

伊万里焼では中を均一に塗り埋めようとしているのに対して、マイセンは筆あとを残した微妙なグラデーションによって衣紋の陰影をあらわしています(画像④)。

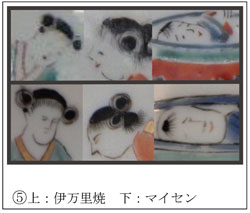

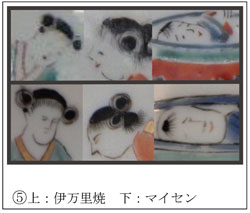

また、作品の印象を決定づける大きな要素として、人物の顔の表現が挙げられます。伊万里焼のものは石を投げる人物や甕に落ちた子供を助けようとする人物の表情に感情が見て取れ、子供は眉をハの字にして、助けられたことに対する安堵の表情が窺えます。対して、マイセンに描かれた人物は表情が読みとれず、甕に落ちた子供もかろうじて表情をつくってはいるものの、決まった感情を表しているようには見えません。このことから、伊万里焼の「色絵 甕割人物文 八角皿」にみえる人物の感情がマイセンには見られず、単純に引目鉤鼻の東洋的な顔を表現しているようにみえます(画像⑤)。

次に構図については、基本的なモチーフの配置は同じですが、画面右下から生えている竹と画面左の人物の関係がズレており、視線の循環が破綻しています。これによって、余白が大きくなり、画面中央に配された小鳥が本来担っていた視線誘導と空間を引き締める役割が果たされておらず間延びした印象となり、また、それぞれ人物や物の距離感に狂いが生じています。そのため、人物の所作に動きがなく、静止しているようにみえるのです。

次に構図については、基本的なモチーフの配置は同じですが、画面右下から生えている竹と画面左の人物の関係がズレており、視線の循環が破綻しています。これによって、余白が大きくなり、画面中央に配された小鳥が本来担っていた視線誘導と空間を引き締める役割が果たされておらず間延びした印象となり、また、それぞれ人物や物の距離感に狂いが生じています。そのため、人物の所作に動きがなく、静止しているようにみえるのです。

このように比較することで伊万里焼のものは画面右の竹と甕、それぞれの人物の距離関係や画面中央に飛ぶ小鳥の位置など文様の配置が細かく計算されており、柿右衛門様式の伊万里焼が優れた構成力を発揮しているということができます。

また、素地の質感の違いも、双方が与える印象に違いを生み出しているように思います。典型的な柿右衛門様式の伊万里焼の特徴である「濁手」は乳白色を出すために釉薬が極薄く掛けられています。そのため、シャープで滑らかな肌質を呈しており、持ち味の一つとなっています。一方で、マイセンのものは釉が伊万里焼のものに比べて厚いためか、あまり滑らかでなく、とろみのある白磁を呈しています。

さらに、マイセンでつくられた「色絵 甕割人物文 八角皿」の高台の裏には目跡のような突起がいくつか付着しています(画像⑥)。よく観察すると、この突起は釉薬の下に付けられており、釉薬をかけたのちの焼成後に生じるハリ支えの跡とは異なるものです。思えば、中国で作られた伊万里焼の模倣品に、あえて目跡をつけた作品が存在しています。本作も同様に、マイセン窯の陶工たちなりに目跡を再現したものだとすれば、当時の伊万里焼に対する憧憬の強さを感じることができそうです。

さらに、マイセンでつくられた「色絵 甕割人物文 八角皿」の高台の裏には目跡のような突起がいくつか付着しています(画像⑥)。よく観察すると、この突起は釉薬の下に付けられており、釉薬をかけたのちの焼成後に生じるハリ支えの跡とは異なるものです。思えば、中国で作られた伊万里焼の模倣品に、あえて目跡をつけた作品が存在しています。本作も同様に、マイセン窯の陶工たちなりに目跡を再現したものだとすれば、当時の伊万里焼に対する憧憬の強さを感じることができそうです。

以上のように、文様の描き方、構図、素地の質など様々な要素を抽出していくと、マイセンの「色絵 甕割人物文 八角形」は細部まで精力的に写していることがわかります。しかし、伊万里焼の陶工たちが意図したであろう細部の表現を理解していないため、模倣は表面上にとどまっており、写し崩れが起こっています。それによって僅かながらに印象の違いが表れているのでしょう。

このように柿右衛門様式の伊万里焼とマイセンを並べると、前者の優れた構成力に気付かされます。

ところで、模倣という言葉は、現代に生きる私達にはあまり良い響きに聞こえませんが、実はどのようなジャンルであっても模倣というのは技術を習得するために非常に有用な手段です。さらに、もし仮に真作は失われて現存していない場合でも、模倣品が残されていれば、模倣品の製作年代によって本来の作品がいつの時代まで伝わっていたか、どういった状態であったのかなどを窺い知ることができます。

原本とみえる作品が残されている場合においても、同様の事が言えます。本稿での比較作品でみるならば、マイセンに描かれた人物の服に施されている金彩、一見すると伊万里焼のものには認められませんが、光の角度を変えて目を凝らすと、僅かに金が載っていた跡が確認できます(画像⑦)。

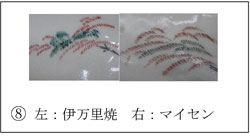

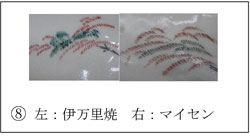

また、竹もマイセンは黒い描き絵具の上に緑をのせたものと、赤い描き絵具と黒い描き絵具を交互に賦彩して葉を描いたものとがありますが、伊万里焼のものには赤い描き絵具の間に黒い描き絵具が見当たりません(画像⑧)。もしかすると、当初は黒も描かれていたのが剥落してしまったのかもしれません。

このように当初の作品の様子を窺い知るための手がかりになるという側面からも、模倣品は重要な資料となりうるのです。

マイセンが柿右衛門様式の写しを手がけたのは製品として販売するというより、国内外に高い技術を示す側面が強かったとみられています。アウグスト強王のコレクションのなかから選んで写していたといわれ、マイセン初期の柿右衛門様式の写しは丁寧で再現性が高く、また資料的価値も高いのです。

マイセンが柿右衛門様式の写しを手がけたのは製品として販売するというより、国内外に高い技術を示す側面が強かったとみられています。アウグスト強王のコレクションのなかから選んで写していたといわれ、マイセン初期の柿右衛門様式の写しは丁寧で再現性が高く、また資料的価値も高いのです。

17世紀後半に盛行した海外輸出は伊万里焼の発展に重要な役割を果たしました。現代においても有田焼400年記念の海外事業として十五代柿右衛門氏が2016年にオランダ・アムステルダム国立美術館で新作を発表し、現地の方々を魅了したといいます。「柿右衛門」は現在もなお海を渡った先でも愛され続けているのです。

今展では、第2展示室にて柿右衛門様式の伊万里焼とこれに倣ったマイセンの作品を展示しております。ぜひ見比べながらご鑑賞下さい。

皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。

【参考文献】

三上次男・吹田安雄『マイセン磁器』美術出版社1990

南川三治朗・大平雅巳『マイセン』玉川大学出版部2009

山本紗英子「柿右衛門様式磁器に描かれた唐様人物文様の世界」『九州産業大学柿右衛門様式陶芸研究センター論集5』2009

戸栗美術館は2017年に開館30周年を迎えます。これを記念して、4月1日(土)より「開館30周年記念特別展 柿右衛門展」を開催しております(~5月14日(日)まで)。

2014年に襲名された十五代酒井田柿右衛門氏の初公開作品を含む15点を中心に近現代の歴代柿右衛門氏の優品や江戸時代に作られた柿右衛門様式の伊万里焼など約80点を展示いたします。第3展示室にて同時開催の「磁器生誕から100年の変遷」でも、初出展の柿右衛門様式の伊万里焼を展示しておりますので是非ご覧ください。

さて、今回の学芸の小部屋は江戸時代に作られた柿右衛門様式の伊万里焼である「色絵 甕割人物文 八角皿」(17世紀後半 口径24.1㎝ 画像①右)とドイツ・マイセン窯で模倣された「色絵 甕割人物文 八角皿」(18世紀前半 口径30.0㎝ 画像①左)を比較していきます。

柿右衛門様式とは、その海外輸出が盛んであった17世紀後半に、有田内山と南川原地区で生産された、赤を主体とした絵付けを施した伊万里焼です。

同じ頃、西欧では王侯貴族らによる磁器の愛好が加速していきます。少し遅れて東洋陶磁器の魅力の虜になったザクゼン候アウグスト強王(1670~1733)は、蒐集当時既に生産が下火になり、入手が困難となっていた柿右衛門様式の伊万里焼をとくに愛好しました。彼は錬金術師であるベドガー(1682~1719)に命じて磁器の製造技術を研究させ、1709年、ベドガーは白磁磁器の焼成に成功したとの報告書を提出します。これを受けて1710年にはマイセンのアルブレヒッツブルク城に磁器工場を設け、西欧初の白磁磁器の生産がはじまるのです。その後、1720年 にウィーンからマイセンへ招聘された絵付師ヘロルト(1696~1775)によって色絵の技術が確立され、中国の五彩磁器や古伊万里の模倣品が多量に製作できるようになりました。

柿右衛門様式の模倣品が生産されるのは 1725 年からわずか数年程で、本物と見紛う精緻な絵付けのものが生み出されていきます。

伊万里焼の柿右衛門様式、「色絵 甕割人物文 八角皿」(画像②)は他館にも類品がみられ、当時盛んに生産されていた製品のひとつと考えられます。 本作をみていくと、うつわは型によって端正な八角形に成形され、鐔縁の口縁は花唐草によって華やかに飾られています。見込左下には甕に落ちた子供を助けようと石を投げて甕を割る人物が描かれており、右下には胴裾に空いた大穴から水を流す大甕と、その甕から顔をのぞかせる子供、これを助けようと子供の腕をつかむ赤い衣をまとった人物が描かれています。

最右下からは器形に沿うように竹がのびのびと描かれ、竹の向かった先には甕に向かって石を投げる人物へと視点が循環するような構図になっていることに気が付きます。この視点の循環によって文様に動きが表れ、また画面左に大きく設けられた余白の白が、文様の一部として機能します。そのため、余白によって器面に施された上絵付けの色彩が際立つのです。

さらに文様の描線は肥痩が少なく、繊細な線で描かれており、17世紀後半の技術力の高さを垣間みることができます。全体に乳白色の濁手素地に赤の上絵具を多用した華やかな色調ですが、口縁に施された縁銹が全体の印象を引き締め、品良く仕上げています。裏面は無文でシャープな器形が美しく、また高台内に、焼成時のヘタリを防ぐための目跡が4つ確認できます。

描かれた人物の所作や表情の豊かさ、甕から流れる水の躍動的な流れなどがみられ、全体に丁寧な作行きで、まさに典型的な柿右衛門様式の作例といえます。

描かれた人物の所作や表情の豊かさ、甕から流れる水の躍動的な流れなどがみられ、全体に丁寧な作行きで、まさに典型的な柿右衛門様式の作例といえます。

では、マイセンで作られた柿右衛門様式の製品と比較していきましょう(画像③)。うつわの大きさは、先述の伊万里焼のものが口径24.1㎝であるのに対して、マイセンのものは30.0㎝と一回りほど大きく作られています。構図や器形は共通しており、文様の描線も柿右衛門様式の特徴である細くて繊細な線を本物と区別がつかないほど見事に模倣しています。それでも、全体の仕上がりの印象には違いがあるように感じます。この違いはなぜ生じているのでしょうか。

まず文様の描き方ですが、マイセンの輪郭線は細く、伊万里焼のものとあまり差は感じられません。しかし、人物の服の色の塗り方を見ると、

伊万里焼では中を均一に塗り埋めようとしているのに対して、マイセンは筆あとを残した微妙なグラデーションによって衣紋の陰影をあらわしています(画像④)。

伊万里焼では中を均一に塗り埋めようとしているのに対して、マイセンは筆あとを残した微妙なグラデーションによって衣紋の陰影をあらわしています(画像④)。

また、作品の印象を決定づける大きな要素として、人物の顔の表現が挙げられます。伊万里焼のものは石を投げる人物や甕に落ちた子供を助けようとする人物の表情に感情が見て取れ、子供は眉をハの字にして、助けられたことに対する安堵の表情が窺えます。対して、マイセンに描かれた人物は表情が読みとれず、甕に落ちた子供もかろうじて表情をつくってはいるものの、決まった感情を表しているようには見えません。このことから、伊万里焼の「色絵 甕割人物文 八角皿」にみえる人物の感情がマイセンには見られず、単純に引目鉤鼻の東洋的な顔を表現しているようにみえます(画像⑤)。

次に構図については、基本的なモチーフの配置は同じですが、画面右下から生えている竹と画面左の人物の関係がズレており、視線の循環が破綻しています。これによって、余白が大きくなり、画面中央に配された小鳥が本来担っていた視線誘導と空間を引き締める役割が果たされておらず間延びした印象となり、また、それぞれ人物や物の距離感に狂いが生じています。そのため、人物の所作に動きがなく、静止しているようにみえるのです。

次に構図については、基本的なモチーフの配置は同じですが、画面右下から生えている竹と画面左の人物の関係がズレており、視線の循環が破綻しています。これによって、余白が大きくなり、画面中央に配された小鳥が本来担っていた視線誘導と空間を引き締める役割が果たされておらず間延びした印象となり、また、それぞれ人物や物の距離感に狂いが生じています。そのため、人物の所作に動きがなく、静止しているようにみえるのです。このように比較することで伊万里焼のものは画面右の竹と甕、それぞれの人物の距離関係や画面中央に飛ぶ小鳥の位置など文様の配置が細かく計算されており、柿右衛門様式の伊万里焼が優れた構成力を発揮しているということができます。

また、素地の質感の違いも、双方が与える印象に違いを生み出しているように思います。典型的な柿右衛門様式の伊万里焼の特徴である「濁手」は乳白色を出すために釉薬が極薄く掛けられています。そのため、シャープで滑らかな肌質を呈しており、持ち味の一つとなっています。一方で、マイセンのものは釉が伊万里焼のものに比べて厚いためか、あまり滑らかでなく、とろみのある白磁を呈しています。

さらに、マイセンでつくられた「色絵 甕割人物文 八角皿」の高台の裏には目跡のような突起がいくつか付着しています(画像⑥)。よく観察すると、この突起は釉薬の下に付けられており、釉薬をかけたのちの焼成後に生じるハリ支えの跡とは異なるものです。思えば、中国で作られた伊万里焼の模倣品に、あえて目跡をつけた作品が存在しています。本作も同様に、マイセン窯の陶工たちなりに目跡を再現したものだとすれば、当時の伊万里焼に対する憧憬の強さを感じることができそうです。

さらに、マイセンでつくられた「色絵 甕割人物文 八角皿」の高台の裏には目跡のような突起がいくつか付着しています(画像⑥)。よく観察すると、この突起は釉薬の下に付けられており、釉薬をかけたのちの焼成後に生じるハリ支えの跡とは異なるものです。思えば、中国で作られた伊万里焼の模倣品に、あえて目跡をつけた作品が存在しています。本作も同様に、マイセン窯の陶工たちなりに目跡を再現したものだとすれば、当時の伊万里焼に対する憧憬の強さを感じることができそうです。

以上のように、文様の描き方、構図、素地の質など様々な要素を抽出していくと、マイセンの「色絵 甕割人物文 八角形」は細部まで精力的に写していることがわかります。しかし、伊万里焼の陶工たちが意図したであろう細部の表現を理解していないため、模倣は表面上にとどまっており、写し崩れが起こっています。それによって僅かながらに印象の違いが表れているのでしょう。

このように柿右衛門様式の伊万里焼とマイセンを並べると、前者の優れた構成力に気付かされます。

ところで、模倣という言葉は、現代に生きる私達にはあまり良い響きに聞こえませんが、実はどのようなジャンルであっても模倣というのは技術を習得するために非常に有用な手段です。さらに、もし仮に真作は失われて現存していない場合でも、模倣品が残されていれば、模倣品の製作年代によって本来の作品がいつの時代まで伝わっていたか、どういった状態であったのかなどを窺い知ることができます。

原本とみえる作品が残されている場合においても、同様の事が言えます。本稿での比較作品でみるならば、マイセンに描かれた人物の服に施されている金彩、一見すると伊万里焼のものには認められませんが、光の角度を変えて目を凝らすと、僅かに金が載っていた跡が確認できます(画像⑦)。

また、竹もマイセンは黒い描き絵具の上に緑をのせたものと、赤い描き絵具と黒い描き絵具を交互に賦彩して葉を描いたものとがありますが、伊万里焼のものには赤い描き絵具の間に黒い描き絵具が見当たりません(画像⑧)。もしかすると、当初は黒も描かれていたのが剥落してしまったのかもしれません。

このように当初の作品の様子を窺い知るための手がかりになるという側面からも、模倣品は重要な資料となりうるのです。

マイセンが柿右衛門様式の写しを手がけたのは製品として販売するというより、国内外に高い技術を示す側面が強かったとみられています。アウグスト強王のコレクションのなかから選んで写していたといわれ、マイセン初期の柿右衛門様式の写しは丁寧で再現性が高く、また資料的価値も高いのです。

マイセンが柿右衛門様式の写しを手がけたのは製品として販売するというより、国内外に高い技術を示す側面が強かったとみられています。アウグスト強王のコレクションのなかから選んで写していたといわれ、マイセン初期の柿右衛門様式の写しは丁寧で再現性が高く、また資料的価値も高いのです。

17世紀後半に盛行した海外輸出は伊万里焼の発展に重要な役割を果たしました。現代においても有田焼400年記念の海外事業として十五代柿右衛門氏が2016年にオランダ・アムステルダム国立美術館で新作を発表し、現地の方々を魅了したといいます。「柿右衛門」は現在もなお海を渡った先でも愛され続けているのです。

今展では、第2展示室にて柿右衛門様式の伊万里焼とこれに倣ったマイセンの作品を展示しております。ぜひ見比べながらご鑑賞下さい。

皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。

(小西)

【参考文献】

三上次男・吹田安雄『マイセン磁器』美術出版社1990

南川三治朗・大平雅巳『マイセン』玉川大学出版部2009

山本紗英子「柿右衛門様式磁器に描かれた唐様人物文様の世界」『九州産業大学柿右衛門様式陶芸研究センター論集5』2009

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

.jpg)