2017年12月号

「第9回:染付の猪口」

寒さがひとしお身にしみる頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。『18世紀の古伊万里-逸品再発見Ⅱ-展』も残すところ20日程となりました。今展は18世紀に作られた伊万里焼に焦点をあてた展示です。第一展示室は古伊万里金襴手様式の作品を中心に、第二展示室には染付の作品を多く展示しております。それぞれの部屋から出展作品をご紹介いたします。

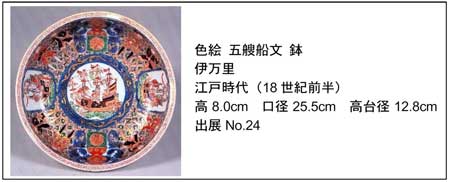

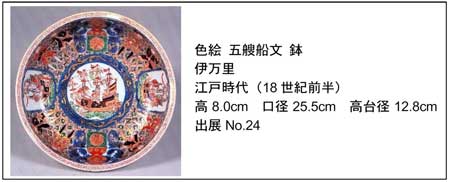

まず、第一展示室からは、「色絵 五艘船文 鉢」。内面に3艘、外面に2艘の船を描くことから「五艘船」と呼ばれています。船の他に内面に描かれるのは、赤で髪の毛が描かれたオランダ人。おそらく、長崎・出島に入港する船とオランダ人を描いたもので、こうした意匠は18世紀から見られるようになります。金彩の多用と細緻な描き込みによって重厚な仕上がりの作品です。

続いて、第二展示室からは、「染付 蛸唐草文 猪口」。外面全体には蛸唐草文を描き詰め、裾部にめぐる圏線はアクセントとなっています。本作は、現在では「蕎麦猪口」と呼ばれる底部から口縁に向かって直線的に広がる逆台形の器形で、通常の蕎麦猪口より一回り小さく、かわいらしい造形です。現代にも通ずる文様と器形で親しみやすい作品となっています。

おそらく、「色絵 五艘船文 鉢」が美術館に展示されることに疑いを持つ人は少ないでしょう。豪華絢爛で装飾性の高いうつわは、十二分に鑑賞に足ります。古伊万里金襴手様式の最上級品の1つに数えられるこの鉢は、江戸時代には豪商や大名など富裕層の間で、高級食器として珍重されました。時代が変わり、明治以降もその人気は高く、写しが作り続けられます。また、大正から昭和にかけて美術市場に出回るようになると、伊万里焼の中でも最高値で取引されました。こうして誕生以来、時代を超えて人気を博してきた背景を鑑みると「色絵 五艘船文 鉢」が美術館に飾られることは必然に思えます。

一方で、「染付 蛸唐草文 猪口」は江戸時代には広く生活の道具にされたものです。蛸唐草文のうつわは、量産しやすく、廉価であったため、18世紀には庶民のうつわの象徴とされています。また、江戸時代には、そばのつけ汁を入れる他に、湯飲みや向付としてなど多目的に数多くこの器形の猪口が作られました。こうした大衆的なうつわは、大正から昭和にかけて美術市場で取引された作品の図版の中にはその姿を見ることはできず、美術品としてはあまり重視されていなかったとみえます。

では、江戸時代には「色絵 五艘船文 鉢」のように重んじられてきたわけではなく生活の用に供された染付の猪口が、同じように美術館に収まるほどの評価を得たのはいつ頃からなのでしょうか。

伊万里焼の染付の猪口が美術館に収蔵された早い例は、柳宗悦(やなぎむねよし/1889- 1961)が設立した日本民藝館にみられます。「民藝」という語が作られた翌年、大正15年(1926)に発表された『日本民藝美術館設立趣意書』の表紙に、柳が数ある民藝品の中から選んだのは猪口の類いである伊万里焼の染付の湯呑でした。またその翌年発刊の『雑器の美』の中では伊万里焼の染付の猪口と湯呑を掲載し、その美を語っていることから、猪口のような染付の日常器が重要な位置に置かれていることが窺えます。そして昭和11年(1936)、日本民藝館が開館すると、それらの品は美術館の収蔵品となっていきました。しかし、これは「民藝」という手慣れや単純さを美の要件とみる観点の下での評価であって、この時代、広く世間には美術館に展示をする価値のあるものとしては認められていませんでした。事実、日本民藝館開館以前に柳は収集した工芸品を帝室博物館(現在の東京国立博物館)に寄贈しようと考え申し入れましたが、博物館側から拒否されてしまいます。その一方で、昭和18年(1943)に平野耕輔(ひらのこうすけ/1871-1947)が収集した伊万里染付大皿224点の寄贈を帝室博物館が受けたところを見ると、同じ18世紀の伊万里焼の染付であっても大皿や絵皿のような見栄えするうつわは既に博物館において収集する価値があると見なされていたようです。そして昭和34年(1959)、何十個もの猪口が掲載された『古伊万里染付図譜』の冒頭、「伊万里染付民器の美しさ 序に代えて」の中で、「下積みにされて来た是等の伊万里の民器の美的価値が認められる日は遠からず来るに違いない」と柳が記していることから、昭和30年代に至っても、染付の日常器の評価は低く置かれていたとみえます。

伊万里焼の染付が一般に認識され出すのは昭和50、60年代頃からといいます。それらを取り扱う骨董店や、伝統的なものとは一線を画した骨董を暮らしに持ち込む趣味人たちがあらわれました。その影響を受け、生活に潤いを持たせるアイテムとして、家庭の食卓や調度品に染付のうつわがゆるやかに浸透していったようです。例えば、昭和50年(1975)発行の『芸術新潮(6)』を見ると、巻頭から32ページに渡って陶芸ブームの特集が組まれています。この記事は特に伊万里焼に限って述べたものではありませんが、やきもの全体の購買層が増えていることや、機械化された都市生活の中で、自然や風土に裏付けられたものへの欲求が起こり、器物を生活に取り入れようとする動きが生じていることが記されていました。

こうした中、昭和62年(1987)に戸栗美術館は開館しました。当時は一般的には伊万里焼における美術的評価は色絵に重きが置かれていましたが、当館では開館当初より何点も染付の猪口などの日常器を収蔵していました。前述の通り、伊万里焼の染付が家庭に向けて流れていた中で美術館の展示品とした1つの早い例と言えます。

そして、平成に入ると染付の価値は、徐々に高騰していき、骨董として扱われ、美術品であるという価値を確固たるものとしていきました。こうして、今日では「染付 蛸唐草文 猪口」のように江戸時代には生活の道具であったうつわも、その美術的価値を認められ、美術館で展示されるに至っています。本作は特別な装飾こそありませんが、熟れた筆致で表された唐草文と用途を選ばない器形のその抑制の効いた姿にかえって、品の良さを感じます。

一口に「18世紀の古伊万里」といっても、その実体は高級品から廉価品、家財から勝手道具まで様々です。それらは一緒くたに古い時代のものであるから美術館にあるのではなく、江戸時代から脈々と評価されてきたものもあれば、近現代を渡る中で評価されてきたものもあります。今日、私たちがそのどちらも目の当たりにすることができるのも、これまで生まれた多様な価値が認められた現代だからこそです。

今展は、作品を通して18世紀の伊万里焼の全貌をご覧頂ける展示となっております。皆様のご来館を心よりお待ちしております。

【参考文献】

柳宗悦 「日本民藝館」 日本民藝館 1954

瀬良陽介 「古伊万里染付図譜」 平安堂書店 1958

新潮社編 「芸術新潮(6)」 新潮社 1975

柳宗悦 「民藝四十年」 岩波文庫 1984

中島誠之助 「古伊万里染付入門」 平凡社 1992

日本民藝館監修 「用の美 上巻 柳宗悦コレクション―日本の美」 世界文化社 2008

東京国立博物館 「特別展 染付-藍が彩るアジアの器」 2009

まず、第一展示室からは、「色絵 五艘船文 鉢」。内面に3艘、外面に2艘の船を描くことから「五艘船」と呼ばれています。船の他に内面に描かれるのは、赤で髪の毛が描かれたオランダ人。おそらく、長崎・出島に入港する船とオランダ人を描いたもので、こうした意匠は18世紀から見られるようになります。金彩の多用と細緻な描き込みによって重厚な仕上がりの作品です。

続いて、第二展示室からは、「染付 蛸唐草文 猪口」。外面全体には蛸唐草文を描き詰め、裾部にめぐる圏線はアクセントとなっています。本作は、現在では「蕎麦猪口」と呼ばれる底部から口縁に向かって直線的に広がる逆台形の器形で、通常の蕎麦猪口より一回り小さく、かわいらしい造形です。現代にも通ずる文様と器形で親しみやすい作品となっています。

おそらく、「色絵 五艘船文 鉢」が美術館に展示されることに疑いを持つ人は少ないでしょう。豪華絢爛で装飾性の高いうつわは、十二分に鑑賞に足ります。古伊万里金襴手様式の最上級品の1つに数えられるこの鉢は、江戸時代には豪商や大名など富裕層の間で、高級食器として珍重されました。時代が変わり、明治以降もその人気は高く、写しが作り続けられます。また、大正から昭和にかけて美術市場に出回るようになると、伊万里焼の中でも最高値で取引されました。こうして誕生以来、時代を超えて人気を博してきた背景を鑑みると「色絵 五艘船文 鉢」が美術館に飾られることは必然に思えます。

一方で、「染付 蛸唐草文 猪口」は江戸時代には広く生活の道具にされたものです。蛸唐草文のうつわは、量産しやすく、廉価であったため、18世紀には庶民のうつわの象徴とされています。また、江戸時代には、そばのつけ汁を入れる他に、湯飲みや向付としてなど多目的に数多くこの器形の猪口が作られました。こうした大衆的なうつわは、大正から昭和にかけて美術市場で取引された作品の図版の中にはその姿を見ることはできず、美術品としてはあまり重視されていなかったとみえます。

では、江戸時代には「色絵 五艘船文 鉢」のように重んじられてきたわけではなく生活の用に供された染付の猪口が、同じように美術館に収まるほどの評価を得たのはいつ頃からなのでしょうか。

伊万里焼の染付の猪口が美術館に収蔵された早い例は、柳宗悦(やなぎむねよし/1889- 1961)が設立した日本民藝館にみられます。「民藝」という語が作られた翌年、大正15年(1926)に発表された『日本民藝美術館設立趣意書』の表紙に、柳が数ある民藝品の中から選んだのは猪口の類いである伊万里焼の染付の湯呑でした。またその翌年発刊の『雑器の美』の中では伊万里焼の染付の猪口と湯呑を掲載し、その美を語っていることから、猪口のような染付の日常器が重要な位置に置かれていることが窺えます。そして昭和11年(1936)、日本民藝館が開館すると、それらの品は美術館の収蔵品となっていきました。しかし、これは「民藝」という手慣れや単純さを美の要件とみる観点の下での評価であって、この時代、広く世間には美術館に展示をする価値のあるものとしては認められていませんでした。事実、日本民藝館開館以前に柳は収集した工芸品を帝室博物館(現在の東京国立博物館)に寄贈しようと考え申し入れましたが、博物館側から拒否されてしまいます。その一方で、昭和18年(1943)に平野耕輔(ひらのこうすけ/1871-1947)が収集した伊万里染付大皿224点の寄贈を帝室博物館が受けたところを見ると、同じ18世紀の伊万里焼の染付であっても大皿や絵皿のような見栄えするうつわは既に博物館において収集する価値があると見なされていたようです。そして昭和34年(1959)、何十個もの猪口が掲載された『古伊万里染付図譜』の冒頭、「伊万里染付民器の美しさ 序に代えて」の中で、「下積みにされて来た是等の伊万里の民器の美的価値が認められる日は遠からず来るに違いない」と柳が記していることから、昭和30年代に至っても、染付の日常器の評価は低く置かれていたとみえます。

伊万里焼の染付が一般に認識され出すのは昭和50、60年代頃からといいます。それらを取り扱う骨董店や、伝統的なものとは一線を画した骨董を暮らしに持ち込む趣味人たちがあらわれました。その影響を受け、生活に潤いを持たせるアイテムとして、家庭の食卓や調度品に染付のうつわがゆるやかに浸透していったようです。例えば、昭和50年(1975)発行の『芸術新潮(6)』を見ると、巻頭から32ページに渡って陶芸ブームの特集が組まれています。この記事は特に伊万里焼に限って述べたものではありませんが、やきもの全体の購買層が増えていることや、機械化された都市生活の中で、自然や風土に裏付けられたものへの欲求が起こり、器物を生活に取り入れようとする動きが生じていることが記されていました。

こうした中、昭和62年(1987)に戸栗美術館は開館しました。当時は一般的には伊万里焼における美術的評価は色絵に重きが置かれていましたが、当館では開館当初より何点も染付の猪口などの日常器を収蔵していました。前述の通り、伊万里焼の染付が家庭に向けて流れていた中で美術館の展示品とした1つの早い例と言えます。

そして、平成に入ると染付の価値は、徐々に高騰していき、骨董として扱われ、美術品であるという価値を確固たるものとしていきました。こうして、今日では「染付 蛸唐草文 猪口」のように江戸時代には生活の道具であったうつわも、その美術的価値を認められ、美術館で展示されるに至っています。本作は特別な装飾こそありませんが、熟れた筆致で表された唐草文と用途を選ばない器形のその抑制の効いた姿にかえって、品の良さを感じます。

一口に「18世紀の古伊万里」といっても、その実体は高級品から廉価品、家財から勝手道具まで様々です。それらは一緒くたに古い時代のものであるから美術館にあるのではなく、江戸時代から脈々と評価されてきたものもあれば、近現代を渡る中で評価されてきたものもあります。今日、私たちがそのどちらも目の当たりにすることができるのも、これまで生まれた多様な価値が認められた現代だからこそです。

今展は、作品を通して18世紀の伊万里焼の全貌をご覧頂ける展示となっております。皆様のご来館を心よりお待ちしております。

(青砥)

【参考文献】

柳宗悦 「日本民藝館」 日本民藝館 1954

瀬良陽介 「古伊万里染付図譜」 平安堂書店 1958

新潮社編 「芸術新潮(6)」 新潮社 1975

柳宗悦 「民藝四十年」 岩波文庫 1984

中島誠之助 「古伊万里染付入門」 平凡社 1992

日本民藝館監修 「用の美 上巻 柳宗悦コレクション―日本の美」 世界文化社 2008

東京国立博物館 「特別展 染付-藍が彩るアジアの器」 2009

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

.jpg)