2019年6月号

「第3回:色絵 椿文 猪口」

(展示期間:6月1日~6月20日)

次第に強まる日差しが初夏の訪れを思わせる今日この頃。皆様、いかがお過ごしでしょうか。

さて、会期が残すところ20日となりました『佐賀・長崎のやきものめぐり』では、佐賀県の伊万里焼や志田焼、長崎県の波佐見焼や三川内焼など、当館所蔵の佐賀・長崎の陶磁器を出展しております。それにあわせ、学芸の小部屋では先々月から波佐見焼(長崎)と志田焼(佐賀)を取り上げてまいりました。今月は鍋島焼(佐賀)の作品を、文様表現や技法、製作時期に注目してご紹介いたします。

鍋島焼とは、江戸時代に肥前国佐賀地方を治めた佐賀鍋島藩が、徳川将軍家への献上品、あるいは大名家等への贈答品として用いた磁器です。焼造場所は、現在の佐賀県伊万里市大川内山(おおかわちやま)。ここには、伊万里焼の生産で名高い隣接地・有田(佐賀)から優秀な職人が集められました。採算度外視で製作されたと言われ、完成度の高さは群を抜いています。

鍋島焼の萌芽は、17世紀半ばに遡ります。佐賀鍋島藩は長崎で購入した中国の陶磁器や染織品などを将軍へ献上していましたが、中国の明から清への王朝交代に伴う貿易の停滞により、唐物の入手が困難になったことが要因でした。折しも、自領内で急成長を遂げていた日本初の国産磁器である伊万里焼に目をつけ、それを献上品として相応しいやきものへ昇華させたのです。

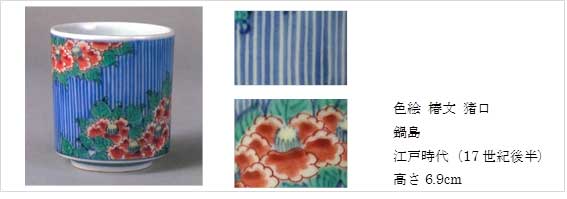

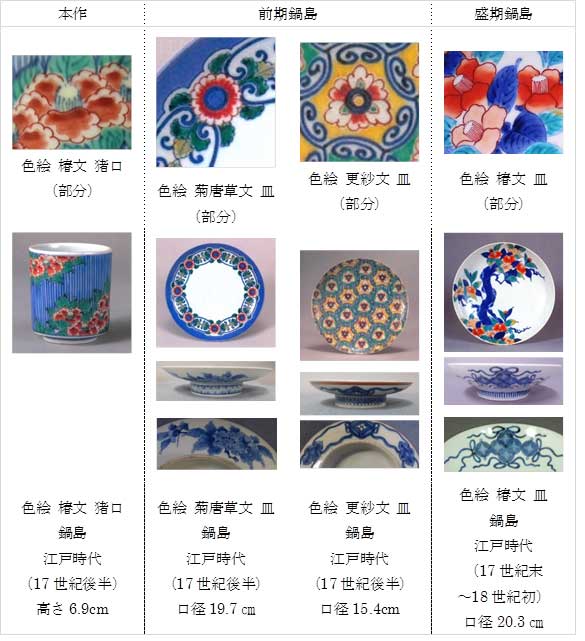

1670年代には、大川内山に大規模な登り窯が築かれ、そこで鍋島焼の焼造が本格化しました。そして、試行錯誤の結果、1690年代頃までには鍋島様式(註1)が成立。本作「色絵 椿文 猪口」が作られたのは、1670~90年代頃の鍋島焼の前期、ちょうど研鑽の時期であったと考えられます。

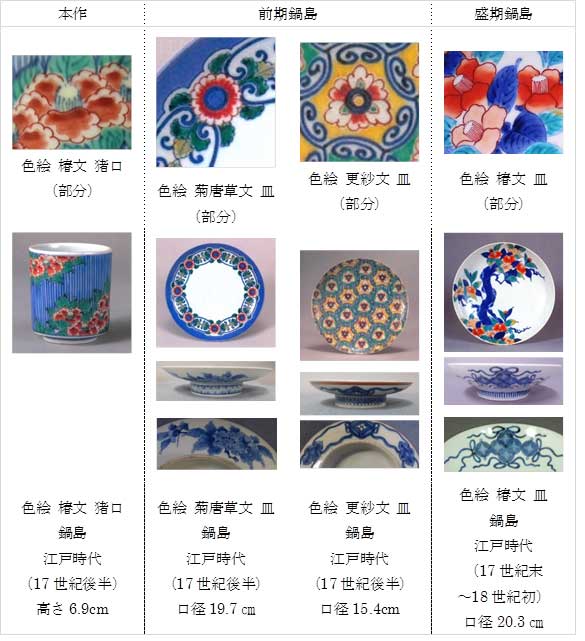

真っ直ぐに立ち上がった側壁と調和するようにあらわされているのは、白と青が爽やかな縦縞の千筋文です。墨弾き(註2)によるもので、職人によって一本一本丁寧に引かれた白線部分は必見。それを背景に、可憐な花を咲かせた椿が胴裾から斜め上方に向かって伸びていき、ちょうど一周で口縁に達する構図です。360度どこから見ても愛らしい優品と言えるでしょう。

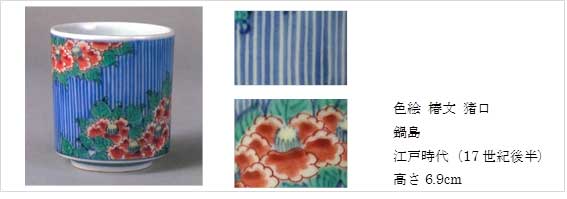

本作の椿の花弁は、輪郭を赤で線描きし、内側は際(きわ)を白く塗り残しています。このような表現は、前期鍋島の皿類でしばしば見られるもの。例えば、やや浅めの器形や古いタイプの折枝牡丹の裏文様から前期鍋島であると考えられる「色絵 菊唐草文 皿」を見てみましょう。

見込を白く抜き、周囲に菊唐草がめぐる構図です。唐草部分の葉は黄や緑を塗り詰めていますが、菊花の花弁は、やはり際を白く残す描法。この表現は、同時代の他の皿類にも共通して確認できますが、鍋島様式が確立した17世紀末から18世紀初頭の盛期鍋島の時代になるとほとんど見られなくなります(下図:左は本作、中央2点は前期鍋島、右1点は盛期鍋島)。

このように前期鍋島に特有の花弁表現を持つ本作。一方で、次の盛期鍋島の様相も垣間見えます。

まずは、その色数と用い方。前期鍋島では、紫や黒、金などの絵具を使用する場合がありますが、盛期鍋島の彩色は染付の青、上絵の赤、黄、緑の多くとも4色です。また、前期鍋島の場合は「色絵 更紗文 皿」(上図:中央右)の唐花部分のように、緑や黄で塗りつぶす部分の輪郭線に赤を入れることがありますが、盛期鍋島ではもっぱら染付による青色の輪郭線。本作も、黄色で塗った花芯、緑色の椿の葉を、いずれも染付で縁取っています。

次に、絵付けの方法にも盛期鍋島との共通性がみられます。鍋島焼は、七寸皿以下の大きさのものは一点物ではなく、組食器で作られるのが基本。本作も当館には一点の所蔵ですが、他に伝世例があり、元来は組物であったと推測されます。類品と比べてみると、大きさはほぼ一致し、椿の位置関係、葉の枚数、向き、大きさなども合致することから、絵付けにあたり仲立ち紙(註3)を用いたことがうかがえます。鍋島焼の仲立ち紙の使用においては、前期は文様パーツごとの部分的な使用が見られるのに対し、盛期は線描の全てを緻密にあらわすための使用であったとの指摘があり、一周分の文様が綺麗に揃っている本作と類品の様子からは、後者のような仲立ち紙の使用が想定されます。組物としての完成度を追求した盛期鍋島と同様の品質意識で製作されたものであると言えるでしょう。つまり、本作は文様表現としては前期鍋島の様相をもちながらも、盛期の技術が確立されつつあることをうかがわせます。

高い技術力と手間を惜しまず注ぎ込んで製作された鍋島焼。とくに前期から盛期にかけては技術面も意匠面も熟す時期です。いまなお褪せない格式高い美を放ち、現代への影響も少なからぬものがあると言えるでしょう。今展では、墨弾きによる千筋文の背景に雪輪文をあらわした本作と類似意匠の14代今泉今右衛門氏の作品も出展中。江戸時代から現代へ連なる佐賀・長崎のやきものの美をご堪能いただければ幸甚に存じます。

(註1)鍋島様式の特徴は17世紀末から18世紀初頭の盛期鍋島の皿類に顕著にあらわれる。高い高台のついた深い皿に、裏面三方に七宝結文や花唐草文を配し、高台には櫛目文や七宝繋文がめぐる。絵付けは染付輪郭を原則とし、色絵でも使用する色数は染付の青、上絵の赤、黄、緑の4色。七寸以下の場合は組食器を基本として製作された。

(註2)墨弾きとは、白抜き文様をあらわす技法。摺った墨で白抜きにしたい部分を描き(本作の場合は千筋文の白い部分)、上から染付の濃(だみ/塗りつぶしの意)を施す。高温で焼くと墨は焼け飛び、白抜き文様ができあがるという技法。伊万里焼にもしばしば用いられるが、鍋島焼では前期から多用している得意技法。

(註3)下書きのための紙。紙に墨で文様を描き、墨をつけた面を器面にあてて擦ると紙の墨線が器面に写る。その線を頼りに染付線を引いていく。この紙は繰り返し使用可能で、同一文様を複数個体にあらわすことができる。

【参考文献】

山本文子「近世肥前磁器絵付技術の研究 肥前磁器絵付技術における仲立ち紙使用の成立過程」『青山史学』28、2010

荒川正明監修『今右衛門の色鍋島』朝日新聞社2017

さて、会期が残すところ20日となりました『佐賀・長崎のやきものめぐり』では、佐賀県の伊万里焼や志田焼、長崎県の波佐見焼や三川内焼など、当館所蔵の佐賀・長崎の陶磁器を出展しております。それにあわせ、学芸の小部屋では先々月から波佐見焼(長崎)と志田焼(佐賀)を取り上げてまいりました。今月は鍋島焼(佐賀)の作品を、文様表現や技法、製作時期に注目してご紹介いたします。

鍋島焼とは、江戸時代に肥前国佐賀地方を治めた佐賀鍋島藩が、徳川将軍家への献上品、あるいは大名家等への贈答品として用いた磁器です。焼造場所は、現在の佐賀県伊万里市大川内山(おおかわちやま)。ここには、伊万里焼の生産で名高い隣接地・有田(佐賀)から優秀な職人が集められました。採算度外視で製作されたと言われ、完成度の高さは群を抜いています。

鍋島焼の萌芽は、17世紀半ばに遡ります。佐賀鍋島藩は長崎で購入した中国の陶磁器や染織品などを将軍へ献上していましたが、中国の明から清への王朝交代に伴う貿易の停滞により、唐物の入手が困難になったことが要因でした。折しも、自領内で急成長を遂げていた日本初の国産磁器である伊万里焼に目をつけ、それを献上品として相応しいやきものへ昇華させたのです。

1670年代には、大川内山に大規模な登り窯が築かれ、そこで鍋島焼の焼造が本格化しました。そして、試行錯誤の結果、1690年代頃までには鍋島様式(註1)が成立。本作「色絵 椿文 猪口」が作られたのは、1670~90年代頃の鍋島焼の前期、ちょうど研鑽の時期であったと考えられます。

真っ直ぐに立ち上がった側壁と調和するようにあらわされているのは、白と青が爽やかな縦縞の千筋文です。墨弾き(註2)によるもので、職人によって一本一本丁寧に引かれた白線部分は必見。それを背景に、可憐な花を咲かせた椿が胴裾から斜め上方に向かって伸びていき、ちょうど一周で口縁に達する構図です。360度どこから見ても愛らしい優品と言えるでしょう。

本作の椿の花弁は、輪郭を赤で線描きし、内側は際(きわ)を白く塗り残しています。このような表現は、前期鍋島の皿類でしばしば見られるもの。例えば、やや浅めの器形や古いタイプの折枝牡丹の裏文様から前期鍋島であると考えられる「色絵 菊唐草文 皿」を見てみましょう。

見込を白く抜き、周囲に菊唐草がめぐる構図です。唐草部分の葉は黄や緑を塗り詰めていますが、菊花の花弁は、やはり際を白く残す描法。この表現は、同時代の他の皿類にも共通して確認できますが、鍋島様式が確立した17世紀末から18世紀初頭の盛期鍋島の時代になるとほとんど見られなくなります(下図:左は本作、中央2点は前期鍋島、右1点は盛期鍋島)。

このように前期鍋島に特有の花弁表現を持つ本作。一方で、次の盛期鍋島の様相も垣間見えます。

まずは、その色数と用い方。前期鍋島では、紫や黒、金などの絵具を使用する場合がありますが、盛期鍋島の彩色は染付の青、上絵の赤、黄、緑の多くとも4色です。また、前期鍋島の場合は「色絵 更紗文 皿」(上図:中央右)の唐花部分のように、緑や黄で塗りつぶす部分の輪郭線に赤を入れることがありますが、盛期鍋島ではもっぱら染付による青色の輪郭線。本作も、黄色で塗った花芯、緑色の椿の葉を、いずれも染付で縁取っています。

次に、絵付けの方法にも盛期鍋島との共通性がみられます。鍋島焼は、七寸皿以下の大きさのものは一点物ではなく、組食器で作られるのが基本。本作も当館には一点の所蔵ですが、他に伝世例があり、元来は組物であったと推測されます。類品と比べてみると、大きさはほぼ一致し、椿の位置関係、葉の枚数、向き、大きさなども合致することから、絵付けにあたり仲立ち紙(註3)を用いたことがうかがえます。鍋島焼の仲立ち紙の使用においては、前期は文様パーツごとの部分的な使用が見られるのに対し、盛期は線描の全てを緻密にあらわすための使用であったとの指摘があり、一周分の文様が綺麗に揃っている本作と類品の様子からは、後者のような仲立ち紙の使用が想定されます。組物としての完成度を追求した盛期鍋島と同様の品質意識で製作されたものであると言えるでしょう。つまり、本作は文様表現としては前期鍋島の様相をもちながらも、盛期の技術が確立されつつあることをうかがわせます。

高い技術力と手間を惜しまず注ぎ込んで製作された鍋島焼。とくに前期から盛期にかけては技術面も意匠面も熟す時期です。いまなお褪せない格式高い美を放ち、現代への影響も少なからぬものがあると言えるでしょう。今展では、墨弾きによる千筋文の背景に雪輪文をあらわした本作と類似意匠の14代今泉今右衛門氏の作品も出展中。江戸時代から現代へ連なる佐賀・長崎のやきものの美をご堪能いただければ幸甚に存じます。

(黒沢)

(註1)鍋島様式の特徴は17世紀末から18世紀初頭の盛期鍋島の皿類に顕著にあらわれる。高い高台のついた深い皿に、裏面三方に七宝結文や花唐草文を配し、高台には櫛目文や七宝繋文がめぐる。絵付けは染付輪郭を原則とし、色絵でも使用する色数は染付の青、上絵の赤、黄、緑の4色。七寸以下の場合は組食器を基本として製作された。

(註2)墨弾きとは、白抜き文様をあらわす技法。摺った墨で白抜きにしたい部分を描き(本作の場合は千筋文の白い部分)、上から染付の濃(だみ/塗りつぶしの意)を施す。高温で焼くと墨は焼け飛び、白抜き文様ができあがるという技法。伊万里焼にもしばしば用いられるが、鍋島焼では前期から多用している得意技法。

(註3)下書きのための紙。紙に墨で文様を描き、墨をつけた面を器面にあてて擦ると紙の墨線が器面に写る。その線を頼りに染付線を引いていく。この紙は繰り返し使用可能で、同一文様を複数個体にあらわすことができる。

【参考文献】

山本文子「近世肥前磁器絵付技術の研究 肥前磁器絵付技術における仲立ち紙使用の成立過程」『青山史学』28、2010

荒川正明監修『今右衛門の色鍋島』朝日新聞社2017

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

.jpg)