2019年9月号

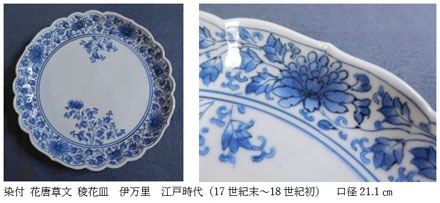

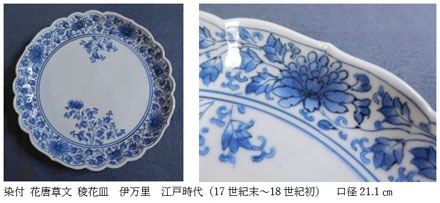

「第6回:染付 花唐草文 稜花皿―うつわに見る花唐草文と構図の編年―」(展示期間:9月1日~9月22日)

続く猛暑日も去り、徐々に過ごしやすい気候になってきました。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

現在開催中の展覧会『青のある暮らし―江戸を染める伊万里焼―』も会期を残すところ約3週間となりました。

今展では、江戸の人々の暮らしを青に染め上げた、18世紀以降の染付のうつわを中心にご紹介しています。

今回の学芸の小部屋では、そんな“青”のすがすがしい作品をご紹介いたします。

本作は、稜花形の染付の中皿。真っ先に目を惹くのが、口縁部をめぐる美しい花唐草文と、見込に大きくとられた余白です。17世紀初頭に誕生した伊万里焼は、時代によって文様や構図を変化させてきました。本作がどのような流れの中で生まれてきたものであるか、花唐草文と構図の変遷に焦点を置きながら見てみましょう。

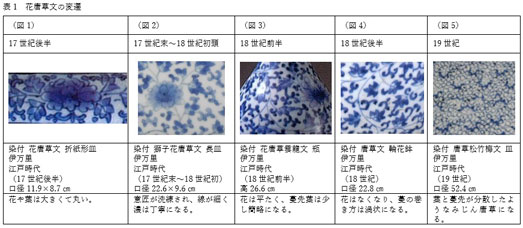

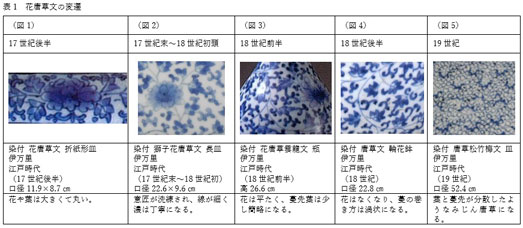

花唐草文とは唐草に牡丹や菊などの花を添えた文様で、特に18世紀以降の伊万里焼のうつわを多く彩る文様として知られます。また、年代によって大きく描き方の変化する文様でもあり、描きぶりによっておおよその年代に分けることができると言います(鈴田1999)。まず、17世紀後半頃までに描かれた花唐草文の花や葉は大きく、丸みを帯びた印象があります(図1)。17世紀末から18世紀初頭にかけては、意匠が洗練されて繊細な作風へと変化。線描は細く、濃(だみ/塗りつぶしの意)とぼかしは花弁の一枚一枚まで丁寧に施されています(図2)。そして、18世紀前半になると花唐草文は伊万里焼の文様として普及し、花のかたちはやや平たく、濃は花の中央のみに施され、蔓は大きく渦を巻くような形状へと変化します(図3)。その後、18世紀後半には花は省略され蔓は渦状になり(図4)、19世紀には葉はさらに細かく蔓は糸のようになり(図5)、それぞれ「萩唐草」、「みじん唐草」などと称される別の文様へ姿を変えます。

では、本作は上記のうち、どの年代に位置付けられるものでしょう。以下に、本作の花唐草の描きぶりの特徴を挙げてみます。

・花弁の形はやや平たいが、18世紀前半(図3)ほど簡略化せず、鋸歯状の花弁の輪郭や、牡丹花のボリュームも表現されている。 ・葉の大きさは17世紀後半(図1)よりも小ぶり。

・蔓には節が設けられ、花の間をゆるやかに蛇行する。

・線描は、花弁の輪郭線を閉じないなど軽い筆致も見られるものの、全体的に細く丁寧。

・濃は、花の中心部から花弁の先へ向けて色が淡くなるよう、濃淡が調整されている。

このように、本作の特徴を年代ごとの変化に照らし合わせながら追っていくと、17世紀末から18世紀初頭(図2)の、意匠が洗練され繊細な作行きへ変化した後の作品であることがわかります。

続けて、うつわ全体の構図について注目してみましょう。柿右衛門様式(註1)の伊万里焼が誕生する17世紀後半には、染付作品にも余白をたっぷりととった左右非対称の構図がしばしば見られるようになります。やがて18世紀以降になると主文様として花唐草文や萩唐草、みじん唐草などの縁文様が描かれた白抜き見込中央に、環状松竹梅(図6)や、梅の花を意匠化した五弁花(図7)の文様を添える構図が定番化し、多く描かれるようになります。

ここで再び本作を見てみましょう。見込には大きな余白がとられ、18世紀以降に多く描かれる環状松竹梅、五弁花などは見られず、2房の蔓が左右非対称に配されています。以上のように、文様と構図の双方から見ても、本作には17世紀末から18世紀初頭の作と考えて良いでしょう。

最後に改めて本作を見てみましょう。花唐草文は17世紀末から18世紀初頭の伊万里焼に特有の細く丁寧な筆致で描かれており、華美な情調を漂わせています。牡丹花を伴う蔓は左右非対称の構図で配置され、不均一に残された余白は装飾性を持った空間として浮かび上がって見えます。また、自在に蔓を伸張させる様子が器面に生命力を与え、花弁中央にじわりとにじむ薄青のグラデーションが上品な印象をもたらしています。17世紀後半に最高潮とされるまでの技術を獲得し、世界を魅了した伊万里焼の “余白の美”の余韻を感じさせる優品であると言えます。

今回は花唐草文や構図の変遷を中心に見てきました。しかし、うつわの年代観を示す特徴は、他にも、絵具の色合い、うつわの厚みや形、裏文様の描きぶりなど、様々なところにあります。うつわの作風は時代によって異なり、それは当時の流行や美意識、人々の好みのあらわれでもあります。やきもの鑑賞の際は、文様や構図など、移り変わりのある要素に焦点を絞ってご覧いただくと、当時の人々の暮らしや価値観に一歩近づけるのかもしれません。

(註1)柿右衛門様式…1670年代に成立した色絵磁器の様式を指す。純白の「濁手」(にごしで)と呼ばれる素地に、余白を活かした左右非対称の絵付け、明るい赤を多用した賦彩、口縁に施した縁銹(ふちさび)などを典型作の特徴とし、繊細華美な情調や質の高さから海外の王侯貴族などの間でもてはやされた。

【参考文献】

大橋康二『古伊万里の文様』理工学社 1994

大橋康二監修『別冊太陽 骨董をたのしむ18 染付の粋』平凡社 2000

佐賀県立九州陶磁文化館『寄贈記念展 柴田コレクション(Ⅱ)』佐賀県立九州陶磁文化館 1997

佐賀県立九州陶磁文化館『寄贈記念展 柴田コレクション(Ⅴ)―延宝様式の成立と展開―』佐賀県立九州陶磁文化館 1997

佐賀県立九州陶磁文化館『古伊万里の見方 シリーズ2 成形』佐賀県立九州陶磁文化館 2005

鈴田由紀夫「花唐草」『小さな蕾』367 創樹社美術出版 1999-2

鈴田由紀夫『初期伊万里の文様―聖門古陶磁参考館―』創樹社美術出版 2006

矢部良明ほか『角川日本陶磁大辞典』角川書店 2002

山下朔郎『藍九谷と藍柿右衛門』創樹社出版 1983

皆様いかがお過ごしでしょうか。

現在開催中の展覧会『青のある暮らし―江戸を染める伊万里焼―』も会期を残すところ約3週間となりました。

今展では、江戸の人々の暮らしを青に染め上げた、18世紀以降の染付のうつわを中心にご紹介しています。

今回の学芸の小部屋では、そんな“青”のすがすがしい作品をご紹介いたします。

本作は、稜花形の染付の中皿。真っ先に目を惹くのが、口縁部をめぐる美しい花唐草文と、見込に大きくとられた余白です。17世紀初頭に誕生した伊万里焼は、時代によって文様や構図を変化させてきました。本作がどのような流れの中で生まれてきたものであるか、花唐草文と構図の変遷に焦点を置きながら見てみましょう。

花唐草文とは唐草に牡丹や菊などの花を添えた文様で、特に18世紀以降の伊万里焼のうつわを多く彩る文様として知られます。また、年代によって大きく描き方の変化する文様でもあり、描きぶりによっておおよその年代に分けることができると言います(鈴田1999)。まず、17世紀後半頃までに描かれた花唐草文の花や葉は大きく、丸みを帯びた印象があります(図1)。17世紀末から18世紀初頭にかけては、意匠が洗練されて繊細な作風へと変化。線描は細く、濃(だみ/塗りつぶしの意)とぼかしは花弁の一枚一枚まで丁寧に施されています(図2)。そして、18世紀前半になると花唐草文は伊万里焼の文様として普及し、花のかたちはやや平たく、濃は花の中央のみに施され、蔓は大きく渦を巻くような形状へと変化します(図3)。その後、18世紀後半には花は省略され蔓は渦状になり(図4)、19世紀には葉はさらに細かく蔓は糸のようになり(図5)、それぞれ「萩唐草」、「みじん唐草」などと称される別の文様へ姿を変えます。

では、本作は上記のうち、どの年代に位置付けられるものでしょう。以下に、本作の花唐草の描きぶりの特徴を挙げてみます。

・花弁の形はやや平たいが、18世紀前半(図3)ほど簡略化せず、鋸歯状の花弁の輪郭や、牡丹花のボリュームも表現されている。 ・葉の大きさは17世紀後半(図1)よりも小ぶり。

・蔓には節が設けられ、花の間をゆるやかに蛇行する。

・線描は、花弁の輪郭線を閉じないなど軽い筆致も見られるものの、全体的に細く丁寧。

・濃は、花の中心部から花弁の先へ向けて色が淡くなるよう、濃淡が調整されている。

このように、本作の特徴を年代ごとの変化に照らし合わせながら追っていくと、17世紀末から18世紀初頭(図2)の、意匠が洗練され繊細な作行きへ変化した後の作品であることがわかります。

続けて、うつわ全体の構図について注目してみましょう。柿右衛門様式(註1)の伊万里焼が誕生する17世紀後半には、染付作品にも余白をたっぷりととった左右非対称の構図がしばしば見られるようになります。やがて18世紀以降になると主文様として花唐草文や萩唐草、みじん唐草などの縁文様が描かれた白抜き見込中央に、環状松竹梅(図6)や、梅の花を意匠化した五弁花(図7)の文様を添える構図が定番化し、多く描かれるようになります。

ここで再び本作を見てみましょう。見込には大きな余白がとられ、18世紀以降に多く描かれる環状松竹梅、五弁花などは見られず、2房の蔓が左右非対称に配されています。以上のように、文様と構図の双方から見ても、本作には17世紀末から18世紀初頭の作と考えて良いでしょう。

最後に改めて本作を見てみましょう。花唐草文は17世紀末から18世紀初頭の伊万里焼に特有の細く丁寧な筆致で描かれており、華美な情調を漂わせています。牡丹花を伴う蔓は左右非対称の構図で配置され、不均一に残された余白は装飾性を持った空間として浮かび上がって見えます。また、自在に蔓を伸張させる様子が器面に生命力を与え、花弁中央にじわりとにじむ薄青のグラデーションが上品な印象をもたらしています。17世紀後半に最高潮とされるまでの技術を獲得し、世界を魅了した伊万里焼の “余白の美”の余韻を感じさせる優品であると言えます。

今回は花唐草文や構図の変遷を中心に見てきました。しかし、うつわの年代観を示す特徴は、他にも、絵具の色合い、うつわの厚みや形、裏文様の描きぶりなど、様々なところにあります。うつわの作風は時代によって異なり、それは当時の流行や美意識、人々の好みのあらわれでもあります。やきもの鑑賞の際は、文様や構図など、移り変わりのある要素に焦点を絞ってご覧いただくと、当時の人々の暮らしや価値観に一歩近づけるのかもしれません。

(上田)

(註1)柿右衛門様式…1670年代に成立した色絵磁器の様式を指す。純白の「濁手」(にごしで)と呼ばれる素地に、余白を活かした左右非対称の絵付け、明るい赤を多用した賦彩、口縁に施した縁銹(ふちさび)などを典型作の特徴とし、繊細華美な情調や質の高さから海外の王侯貴族などの間でもてはやされた。

【参考文献】

大橋康二『古伊万里の文様』理工学社 1994

大橋康二監修『別冊太陽 骨董をたのしむ18 染付の粋』平凡社 2000

佐賀県立九州陶磁文化館『寄贈記念展 柴田コレクション(Ⅱ)』佐賀県立九州陶磁文化館 1997

佐賀県立九州陶磁文化館『寄贈記念展 柴田コレクション(Ⅴ)―延宝様式の成立と展開―』佐賀県立九州陶磁文化館 1997

佐賀県立九州陶磁文化館『古伊万里の見方 シリーズ2 成形』佐賀県立九州陶磁文化館 2005

鈴田由紀夫「花唐草」『小さな蕾』367 創樹社美術出版 1999-2

鈴田由紀夫『初期伊万里の文様―聖門古陶磁参考館―』創樹社美術出版 2006

矢部良明ほか『角川日本陶磁大辞典』角川書店 2002

山下朔郎『藍九谷と藍柿右衛門』創樹社出版 1983

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

.jpg)