2023年1月号

「第10回:染付 樹鳥文 三耳壺」

あけましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

戸栗美術館では2023年1月15日(日)より『開館35周年記念特別展 初期伊万里・朝鮮陶磁』を開催いたします。2022年4月より4本連続で開催してまいりました35周年記念展も今展で締めくくりとなります。初期伊万里約80点に加え、15年振りに一堂に会する朝鮮陶磁約30点をご紹介いたします。

伊万里焼の中でも特に古いものにつけられたのが「初期伊万里」という呼び名です。 定義は書籍や施設によって多少揺れがありますが、戸栗美術館では、1610年代に磁器焼成が始まってから1640年頃までに作られた作品を初期伊万里と称しています。

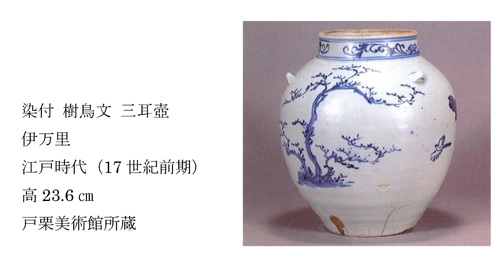

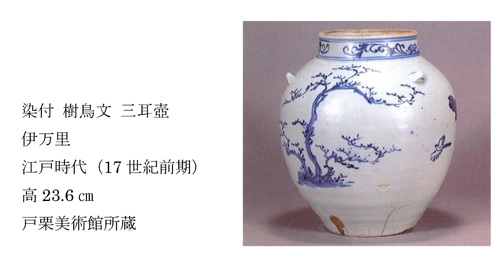

さて、今回の学芸の小部屋では初期伊万里の作品の中から「染付 樹鳥文 三耳壺」をご紹介いたします。

頸部を立ち上げ、口部は僅かに玉縁とした三耳壺。張った肩部には横向きの耳を三方につけています。裾につれて細くなる胴部には、樹木や竹、鳥などを丁寧な筆致で描いています。初期伊万里の作例の特徴としておおらかで素朴な作風が挙げられますが、その中では器形、絵付け共に端正。ただし、裾部の釉薬のかけ残しや陶工の指痕などに初期伊万里らしい滋味も感じます。

こうした肩部に耳のついた壺は、12世紀には中国・広東省の石湾窯など南方の窯にて生産されていたことがわかっています。また、13世紀には、香辛料などを運ぶための容器として日本にもたらされたといいます。

元々は貯蔵・運搬のうつわであった中国産の耳壺は、茶の流行と唐物賞翫の風潮から葉茶を入れるための茶壺(葉茶壺)として転用され、茶の湯においては重要な道具として扱われるようになります。14世紀以降の瀬戸や備前などでは古渡りの耳壺の模倣も行われました。16世紀のわび茶の大成期に伴い茶壺の需要の高まりを受けて中国南方窯の褐釉系の耳壺が仕入れられました。これらはフィリピンから到来したと思われて「呂宋壺(るそんつぼ)」と呼ばれて茶席を賑やかしました。

朝鮮半島の技術の伝播によって17世紀初頭に誕生した伊万里焼は、元々唐津系陶器を焼いていた窯での併焼からはじまります。その後、1637年の窯場の整理統合や原料となる泉山磁石坑の発見によって磁器を専焼する窯が登場し、産業として確立していきます。

じつは、伊万里焼の技術の基盤といえる唐津焼でも、耳壺を模したとみられる壺が作られていました。中でも、九州陶磁文化館所蔵の茅ノ谷(藤の川内)窯で作られた高さ27.3㎝の三耳壺の作例は、肩部の耳を横向きに貼り付けるほか、口を玉縁としたり、高台は裾部を浅く彫ったりといった、寸法や器形が本作と近似するものも確認できます。伊万里焼の三耳壺の製作背景として、唐物のほか、唐津焼からの影響も考えられるでしょう。

なお、伊万里焼の中では水指や薄茶器といった茶道具は17世紀前半の初期伊万里の時代にしばしば登場します。これは恐らく江戸時代の直前にあたる16世紀末から江戸初期にかけての日本の茶の流行も関連していると考えられ、中には茶人から注文されたものもあったことでしょう。伊万里焼の製作にも、こうした国内の需要が反映されていると考えられます。

ところで、唐物、国内生産品問わず元来茶壺の装飾は罫線や叩き目、釉薬の景色など非常にシンプル。そもそも絵付けを伴うやきもの自体、16世紀末になるまで日本の陶器ではメジャーではありませんでした。 改めて本作を見ると、絵付けは唐津焼に見られるような鉄絵ではなく染付。器形は先述したように唐物や唐津焼からの影響が考えられますが、絵付けに関しては当時磁器大国であった中国の染付を意識したとみえます。本来は陶器質の茶色い無地のうつわを、あえて白い磁肌の絵付けを伴った磁器で作る遊び心、加えて本作については特に丁寧な作行きが特徴ですから、特別な注文品であった可能性も考えられるでしょう。

【参考文献】

九州近世陶磁学会『九州陶磁の編年―九州近世陶磁学会10周年記念―』同2000

矢部良明 責任編集『角川 日本陶磁大辞典』角川書店 2002

出光美術館『古唐津』同2004

茨城県陶芸美術館『備前焼の魅力―伝統と創造―』同2004

佐賀県立九州陶磁文化館『土の美 古唐津―肥前陶器のすべて―』同2008

本年も宜しくお願い申し上げます。

戸栗美術館では2023年1月15日(日)より『開館35周年記念特別展 初期伊万里・朝鮮陶磁』を開催いたします。2022年4月より4本連続で開催してまいりました35周年記念展も今展で締めくくりとなります。初期伊万里約80点に加え、15年振りに一堂に会する朝鮮陶磁約30点をご紹介いたします。

伊万里焼の中でも特に古いものにつけられたのが「初期伊万里」という呼び名です。 定義は書籍や施設によって多少揺れがありますが、戸栗美術館では、1610年代に磁器焼成が始まってから1640年頃までに作られた作品を初期伊万里と称しています。

さて、今回の学芸の小部屋では初期伊万里の作品の中から「染付 樹鳥文 三耳壺」をご紹介いたします。

頸部を立ち上げ、口部は僅かに玉縁とした三耳壺。張った肩部には横向きの耳を三方につけています。裾につれて細くなる胴部には、樹木や竹、鳥などを丁寧な筆致で描いています。初期伊万里の作例の特徴としておおらかで素朴な作風が挙げられますが、その中では器形、絵付け共に端正。ただし、裾部の釉薬のかけ残しや陶工の指痕などに初期伊万里らしい滋味も感じます。

こうした肩部に耳のついた壺は、12世紀には中国・広東省の石湾窯など南方の窯にて生産されていたことがわかっています。また、13世紀には、香辛料などを運ぶための容器として日本にもたらされたといいます。

元々は貯蔵・運搬のうつわであった中国産の耳壺は、茶の流行と唐物賞翫の風潮から葉茶を入れるための茶壺(葉茶壺)として転用され、茶の湯においては重要な道具として扱われるようになります。14世紀以降の瀬戸や備前などでは古渡りの耳壺の模倣も行われました。16世紀のわび茶の大成期に伴い茶壺の需要の高まりを受けて中国南方窯の褐釉系の耳壺が仕入れられました。これらはフィリピンから到来したと思われて「呂宋壺(るそんつぼ)」と呼ばれて茶席を賑やかしました。

朝鮮半島の技術の伝播によって17世紀初頭に誕生した伊万里焼は、元々唐津系陶器を焼いていた窯での併焼からはじまります。その後、1637年の窯場の整理統合や原料となる泉山磁石坑の発見によって磁器を専焼する窯が登場し、産業として確立していきます。

じつは、伊万里焼の技術の基盤といえる唐津焼でも、耳壺を模したとみられる壺が作られていました。中でも、九州陶磁文化館所蔵の茅ノ谷(藤の川内)窯で作られた高さ27.3㎝の三耳壺の作例は、肩部の耳を横向きに貼り付けるほか、口を玉縁としたり、高台は裾部を浅く彫ったりといった、寸法や器形が本作と近似するものも確認できます。伊万里焼の三耳壺の製作背景として、唐物のほか、唐津焼からの影響も考えられるでしょう。

なお、伊万里焼の中では水指や薄茶器といった茶道具は17世紀前半の初期伊万里の時代にしばしば登場します。これは恐らく江戸時代の直前にあたる16世紀末から江戸初期にかけての日本の茶の流行も関連していると考えられ、中には茶人から注文されたものもあったことでしょう。伊万里焼の製作にも、こうした国内の需要が反映されていると考えられます。

ところで、唐物、国内生産品問わず元来茶壺の装飾は罫線や叩き目、釉薬の景色など非常にシンプル。そもそも絵付けを伴うやきもの自体、16世紀末になるまで日本の陶器ではメジャーではありませんでした。 改めて本作を見ると、絵付けは唐津焼に見られるような鉄絵ではなく染付。器形は先述したように唐物や唐津焼からの影響が考えられますが、絵付けに関しては当時磁器大国であった中国の染付を意識したとみえます。本来は陶器質の茶色い無地のうつわを、あえて白い磁肌の絵付けを伴った磁器で作る遊び心、加えて本作については特に丁寧な作行きが特徴ですから、特別な注文品であった可能性も考えられるでしょう。

(小西)

【参考文献】

九州近世陶磁学会『九州陶磁の編年―九州近世陶磁学会10周年記念―』同2000

矢部良明 責任編集『角川 日本陶磁大辞典』角川書店 2002

出光美術館『古唐津』同2004

茨城県陶芸美術館『備前焼の魅力―伝統と創造―』同2004

佐賀県立九州陶磁文化館『土の美 古唐津―肥前陶器のすべて―』同2008

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

.jpg)