2023年7月号

「第4回:染付の掻き落とし技法」

陽差しも強くなり、段々と夏めいてまいりました。戸栗美術館では7月7日(金)より、『古伊万里の「あを」―染付・瑠璃・青磁―』を開催いたします。「あを」とは古語で白と黒の間の色を指し、主に青や緑、藍を言います。今展では涼やかな「あを」の色彩の古伊万里約80点を年代順に通観いたします。

今月の学芸の小部屋は、染付の装飾技法のひとつ、掻き落としに注目いたします。 伊万里焼で白抜き文様をあらわすには、輪郭線の周囲を塗り埋めるほか、型紙や蝋、墨などを使用したマスキング、掻き落としといった方法が挙げられます。中でも掻き落としは、素地に施した絵具や釉薬を、釘状の道具やヘラなどで文字通り掻き落として白抜き文様をあらわす技法のこと。伊万里焼が誕生する以前より成立している技法で、中国・北宋時代(11~12世紀)の磁州窯の白地黒掻き落としや、明時代末期の景徳鎮民窯で焼かれた古染付の瑠璃地掻き落とし、日本・桃山時代(16~17世紀)の鼠志野などに見られます。

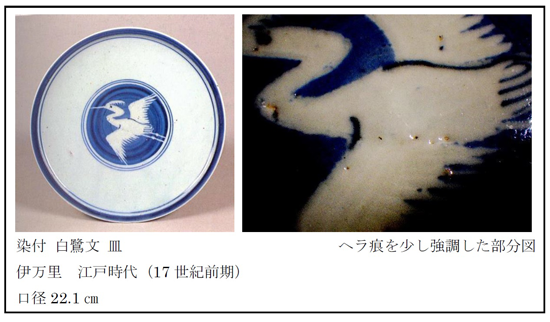

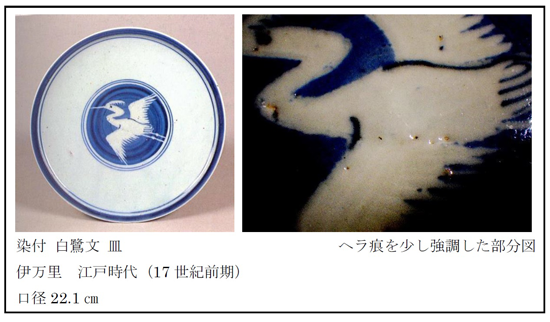

それでは、「染付 白鷺文 皿」を例に、伊万里焼の掻き落とし技法をみていきましょう。筋車(すじぐるま)という回転台を使用して見込に呉須絵具(ごすえのぐ)を円形に塗り込んだのち、羽ばたく鷺の形に絵具をこそいでいます。よく観察すると、顔から首にかけての輪郭や体全体、特に羽に沿って削りの痕が確認できます。恐らく素焼きを行わず、生素地に呉須絵具を施し、白抜きにしたい文様にあわせてヘラなどで削っていったのでしょう。余分に素地を削り取ってしまわぬよう、繊細なヘラ捌きが重要であったとみえます。

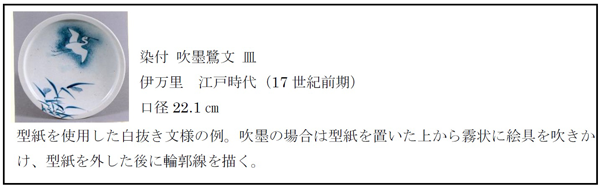

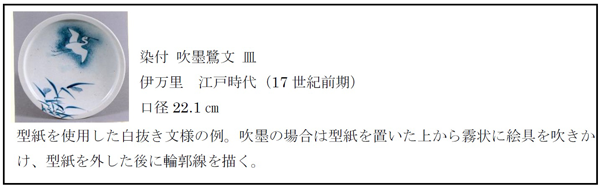

細かな線描ならいざ知らず、広範囲に白抜きをあらわす場合は、むしろ型紙などでマスキングを行うのがスムーズなように感じます。実際、型紙の使用例は、初期の吹墨(ふきずみ)作品に複数確認されています。ただし、掻き落としを行う場合には、塗り込みに筋車を使用していることが多く、型紙を用いたマスキングと筋車を使用した塗り埋めとの、技法的な相性が良くなかったことも想像されます。

17世紀前半に散見された掻き落としの技法は、17世紀中期以降は次第に用いられなくなっていきます。その原因のひとつに、素焼きの一般化があると考えます。

素焼きとは、生素地を低温で軽く焼き締めることを言います。うつわの耐久性を上げ、絵付けや施釉などの作業を円滑に行うことを目的に、17世紀中期頃には素焼きが製作工程に組み込まれるとされています。

素焼き素地は生素地よりも多少は強度が上がりますが、完全に磁器化していないため脆く、ふとした拍子に割れてしまうこともあります。また、呉須絵具は素地に染み込む性質をもつため、描き損じの修正が難しいものです。素焼き素地の状態から掻き落としをしようとするには焼き締まった素地ごと削らなければならず、うつわにも職人にも負担がかかりすぎてしまうでしょう。全く出来ないということはないでしょうが、掻き落としを行うには、素焼き素地よりも生素地の方が望ましいと想像します。

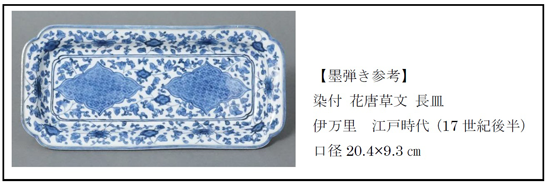

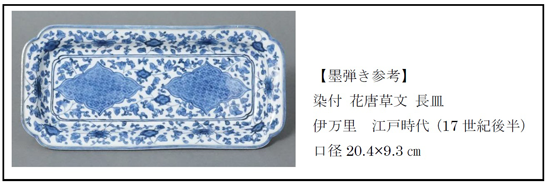

ちなみに、掻き落としと入れ違うように17世紀中期頃からは墨弾きの技法が登場します。白抜きにしたい文様を予め墨で描いておき、その上から呉須絵具を施して焼成すると、墨の上にのった絵具ごと焼け飛んで白抜きに現れる、という技法です。素焼きが恒常化し、掻き落としに代わる白抜き文様をあらわす技法として、墨弾きが発展していった可能性も考えられそうです。

初期から使用されていた技術であっても、続くものもあれば途絶えるものもあります。装飾技法はうつわを彩るのみならず、年代による製作工程の変遷も映し出しています。

【参考文献】

佐賀県立九州陶磁文化館『寄贈記念 柴田コレクションⅥ―江戸の技術と装飾技法―』同1998

矢部良明 責任編集『角川 日本陶磁大辞典』角川書店 2002

大橋康二・荒川正明 監修『初期伊万里展―染付と色絵の誕生―』NHKプロモーション2004

石洞美術館『山武能一コレクション 初期伊万里展』同 2014

今月の学芸の小部屋は、染付の装飾技法のひとつ、掻き落としに注目いたします。 伊万里焼で白抜き文様をあらわすには、輪郭線の周囲を塗り埋めるほか、型紙や蝋、墨などを使用したマスキング、掻き落としといった方法が挙げられます。中でも掻き落としは、素地に施した絵具や釉薬を、釘状の道具やヘラなどで文字通り掻き落として白抜き文様をあらわす技法のこと。伊万里焼が誕生する以前より成立している技法で、中国・北宋時代(11~12世紀)の磁州窯の白地黒掻き落としや、明時代末期の景徳鎮民窯で焼かれた古染付の瑠璃地掻き落とし、日本・桃山時代(16~17世紀)の鼠志野などに見られます。

それでは、「染付 白鷺文 皿」を例に、伊万里焼の掻き落とし技法をみていきましょう。筋車(すじぐるま)という回転台を使用して見込に呉須絵具(ごすえのぐ)を円形に塗り込んだのち、羽ばたく鷺の形に絵具をこそいでいます。よく観察すると、顔から首にかけての輪郭や体全体、特に羽に沿って削りの痕が確認できます。恐らく素焼きを行わず、生素地に呉須絵具を施し、白抜きにしたい文様にあわせてヘラなどで削っていったのでしょう。余分に素地を削り取ってしまわぬよう、繊細なヘラ捌きが重要であったとみえます。

細かな線描ならいざ知らず、広範囲に白抜きをあらわす場合は、むしろ型紙などでマスキングを行うのがスムーズなように感じます。実際、型紙の使用例は、初期の吹墨(ふきずみ)作品に複数確認されています。ただし、掻き落としを行う場合には、塗り込みに筋車を使用していることが多く、型紙を用いたマスキングと筋車を使用した塗り埋めとの、技法的な相性が良くなかったことも想像されます。

17世紀前半に散見された掻き落としの技法は、17世紀中期以降は次第に用いられなくなっていきます。その原因のひとつに、素焼きの一般化があると考えます。

素焼きとは、生素地を低温で軽く焼き締めることを言います。うつわの耐久性を上げ、絵付けや施釉などの作業を円滑に行うことを目的に、17世紀中期頃には素焼きが製作工程に組み込まれるとされています。

素焼き素地は生素地よりも多少は強度が上がりますが、完全に磁器化していないため脆く、ふとした拍子に割れてしまうこともあります。また、呉須絵具は素地に染み込む性質をもつため、描き損じの修正が難しいものです。素焼き素地の状態から掻き落としをしようとするには焼き締まった素地ごと削らなければならず、うつわにも職人にも負担がかかりすぎてしまうでしょう。全く出来ないということはないでしょうが、掻き落としを行うには、素焼き素地よりも生素地の方が望ましいと想像します。

ちなみに、掻き落としと入れ違うように17世紀中期頃からは墨弾きの技法が登場します。白抜きにしたい文様を予め墨で描いておき、その上から呉須絵具を施して焼成すると、墨の上にのった絵具ごと焼け飛んで白抜きに現れる、という技法です。素焼きが恒常化し、掻き落としに代わる白抜き文様をあらわす技法として、墨弾きが発展していった可能性も考えられそうです。

初期から使用されていた技術であっても、続くものもあれば途絶えるものもあります。装飾技法はうつわを彩るのみならず、年代による製作工程の変遷も映し出しています。

(小西)

【参考文献】

佐賀県立九州陶磁文化館『寄贈記念 柴田コレクションⅥ―江戸の技術と装飾技法―』同1998

矢部良明 責任編集『角川 日本陶磁大辞典』角川書店 2002

大橋康二・荒川正明 監修『初期伊万里展―染付と色絵の誕生―』NHKプロモーション2004

石洞美術館『山武能一コレクション 初期伊万里展』同 2014

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

.jpg)