2024年9月号

「第6回:食文化を支える新しい器種」

処暑を過ぎ、朝晩は少し涼しさが感じられるようになってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。当館で開催中の『古伊万里から見る江戸の食展』(〜9月29日(日))は会期が残りひと月となりました。今月の学芸の小部屋でも先月に引き続き、当該展覧会の出展品より、伊万里焼としては少々珍しい器種の作品(図1)をご紹介いたします。

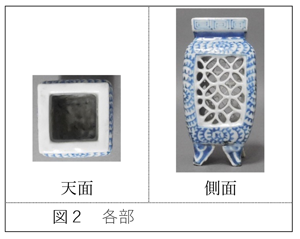

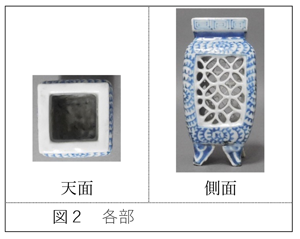

高さ11.2cmと小振りな筒状の容器で、底部には4つの足を付しています。口部は開口で口縁にも施釉し、蓋は伴いません(図2左)。最大の見どころは胴部4面に施した、七宝繋ぎ文の透かし彫りです(図2右)。透かし彫りは先端の尖った道具で素地を彫り込み、残した輪郭で文様を表現する技法です。本作では個々の輪郭が2mmにも満たない細さで、非常に繊細な仕事振り。1300℃前後にも達する本焼き焼成にも耐え、見事に焼き上がっています。七宝繋ぎ文の周囲は染付による青色で蛸唐草文を描き込み、口縁部には雷文をめぐらせています。 さて、この作品、一体何に使用されたのでしょうか。胴部が透かし彫りであるため、液体や小さな物を入れる容器には向きません。また、口部の内径が2.9cm角で手は入らないので、入れやすいものは限られそうです。

ヒントとなるのが江戸時代に描かれた浮世絵です。江戸時代の高級料理屋として著名な八百善を、歌川広重が描いた一枚を見てみましょう(図3)。右上に「狂句合」の文字が見えますので、狂句の会が催されている場面です。中央には料理や盃洗が用意され、一人の女性が大皿から料理を取り分けている様子。注目したいのはその大皿の右側で、細長い筒状の容器が描かれています。全体が青く塗られているところから、大皿と同様に染付磁器をイメージしているものと考えられます。上半部には、白抜きの七宝繋ぎ文もあらわされています。そして、本作に似たこの容器に入っているものは沢山のお箸。箸立として利用されていることが判明します。

江戸時代の日本における食事は、基本的には銘々膳で提供されるもの。その場合、各々のお膳に一膳の箸が用意されました(図4)。

ところが、浮世絵に頻繁に食事の場面が描かれるようになった19世紀には、先ほどの八百善を示した浮世絵「江戸高名会亭尽 山谷」のように、大皿や大鉢にそれぞれ複数人分の料理を盛り、取り分けて食すという形態が広まりました。その結果、浮世絵の中にも菜箸あるいは複数人分とみられる箸がまとまってあらわされるようになりました。初鰹をさばく場面を描いた「十二月ノ内 卯月 初時鳥」では、取り分け用の小皿とともに複数膳のお箸がお盆の上に無造作に置かれています(図5)。あるいは、「弥生花くらべ」では、「江戸高名会亭尽 山谷」と同様に菜箸または複数膳とみられる箸が箸立に差してあります(図6)。なお、この箸立も七宝繋ぎ文が施されており、線が二重になっているように見える部分があること、青緑色の地に対して七宝繋ぎ文の内側は箸と同じ黄色で塗られていることから、透かし彫りを意識して表現している可能性もあるでしょう。

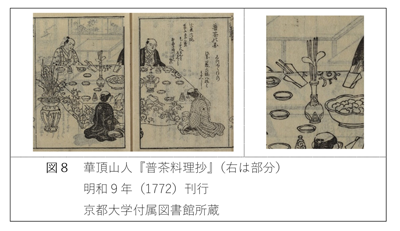

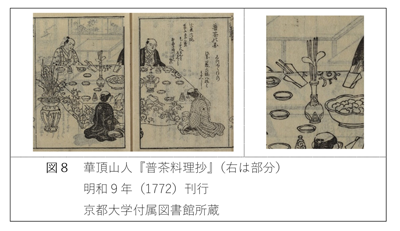

中国から流入した卓袱料理(しっぽくりょうり)や普茶料理においても、箸立の使用は確認できます。これらの場合は箸に加えて蓮華や匙も立てることがありました(図7・8)。

『普茶料理抄』では普茶料理に伴うしつらえや道具の紹介もなされており、「六番 卓付 菜箸 箸立 さじ」の項目では「菜箸の事は唐土にはなき事なれど日本の風俗ゆへこれをりゃくして用ひ、その餘亭主の心にて唐の通りにすれば菜箸なし。菜ばしは人数ほどしゃく立に入れ大さじ一本」とあります。本来中国の普茶料理では使わない菜箸を日本の風俗に応じて使用していたこと、菜箸は人数分程度が大匙と共に容器に収められていたことが読み取れます。

以上の浮世絵をはじめとした絵画資料などから、江戸時代の食文化では銘々膳・銘々箸を基本としながらも、大皿料理や卓袱料理、普茶料理の流行によって菜箸や複数人分の箸を入れる箸立も取り入れられたことがうかがえます。そして、本作の存在は時代の変化を機敏に読み取り、様々な器種を手掛けた伊万里焼の特性を映し出しています。あわせて、丁寧な細工からは料理そのものだけではなく食を彩るうつわに対する関心も高まったことがうかがえます。江戸の食文化を陰から支えた伊万里焼を、ぜひお見逃しなくご覧くださいませ。

【主な参考文献】

・村井政善『支那料理』誠文堂1929

・向井由紀子・橋本慶子『ものと人間の文化史102 箸』法政大学出版局2001

・松下幸子『錦絵が語る江戸の食』遊子館2009

高さ11.2cmと小振りな筒状の容器で、底部には4つの足を付しています。口部は開口で口縁にも施釉し、蓋は伴いません(図2左)。最大の見どころは胴部4面に施した、七宝繋ぎ文の透かし彫りです(図2右)。透かし彫りは先端の尖った道具で素地を彫り込み、残した輪郭で文様を表現する技法です。本作では個々の輪郭が2mmにも満たない細さで、非常に繊細な仕事振り。1300℃前後にも達する本焼き焼成にも耐え、見事に焼き上がっています。七宝繋ぎ文の周囲は染付による青色で蛸唐草文を描き込み、口縁部には雷文をめぐらせています。 さて、この作品、一体何に使用されたのでしょうか。胴部が透かし彫りであるため、液体や小さな物を入れる容器には向きません。また、口部の内径が2.9cm角で手は入らないので、入れやすいものは限られそうです。

ヒントとなるのが江戸時代に描かれた浮世絵です。江戸時代の高級料理屋として著名な八百善を、歌川広重が描いた一枚を見てみましょう(図3)。右上に「狂句合」の文字が見えますので、狂句の会が催されている場面です。中央には料理や盃洗が用意され、一人の女性が大皿から料理を取り分けている様子。注目したいのはその大皿の右側で、細長い筒状の容器が描かれています。全体が青く塗られているところから、大皿と同様に染付磁器をイメージしているものと考えられます。上半部には、白抜きの七宝繋ぎ文もあらわされています。そして、本作に似たこの容器に入っているものは沢山のお箸。箸立として利用されていることが判明します。

江戸時代の日本における食事は、基本的には銘々膳で提供されるもの。その場合、各々のお膳に一膳の箸が用意されました(図4)。

ところが、浮世絵に頻繁に食事の場面が描かれるようになった19世紀には、先ほどの八百善を示した浮世絵「江戸高名会亭尽 山谷」のように、大皿や大鉢にそれぞれ複数人分の料理を盛り、取り分けて食すという形態が広まりました。その結果、浮世絵の中にも菜箸あるいは複数人分とみられる箸がまとまってあらわされるようになりました。初鰹をさばく場面を描いた「十二月ノ内 卯月 初時鳥」では、取り分け用の小皿とともに複数膳のお箸がお盆の上に無造作に置かれています(図5)。あるいは、「弥生花くらべ」では、「江戸高名会亭尽 山谷」と同様に菜箸または複数膳とみられる箸が箸立に差してあります(図6)。なお、この箸立も七宝繋ぎ文が施されており、線が二重になっているように見える部分があること、青緑色の地に対して七宝繋ぎ文の内側は箸と同じ黄色で塗られていることから、透かし彫りを意識して表現している可能性もあるでしょう。

中国から流入した卓袱料理(しっぽくりょうり)や普茶料理においても、箸立の使用は確認できます。これらの場合は箸に加えて蓮華や匙も立てることがありました(図7・8)。

『普茶料理抄』では普茶料理に伴うしつらえや道具の紹介もなされており、「六番 卓付 菜箸 箸立 さじ」の項目では「菜箸の事は唐土にはなき事なれど日本の風俗ゆへこれをりゃくして用ひ、その餘亭主の心にて唐の通りにすれば菜箸なし。菜ばしは人数ほどしゃく立に入れ大さじ一本」とあります。本来中国の普茶料理では使わない菜箸を日本の風俗に応じて使用していたこと、菜箸は人数分程度が大匙と共に容器に収められていたことが読み取れます。

以上の浮世絵をはじめとした絵画資料などから、江戸時代の食文化では銘々膳・銘々箸を基本としながらも、大皿料理や卓袱料理、普茶料理の流行によって菜箸や複数人分の箸を入れる箸立も取り入れられたことがうかがえます。そして、本作の存在は時代の変化を機敏に読み取り、様々な器種を手掛けた伊万里焼の特性を映し出しています。あわせて、丁寧な細工からは料理そのものだけではなく食を彩るうつわに対する関心も高まったことがうかがえます。江戸の食文化を陰から支えた伊万里焼を、ぜひお見逃しなくご覧くださいませ。

(黒沢)

【主な参考文献】

・村井政善『支那料理』誠文堂1929

・向井由紀子・橋本慶子『ものと人間の文化史102 箸』法政大学出版局2001

・松下幸子『錦絵が語る江戸の食』遊子館2009

Copyright(c) Toguri Museum. All rights reserved.

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

※画像の無断転送、転写を禁止致します。

公益財団法人 戸栗美術館

.jpg)